【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

投資の世界では、さまざまな選択肢が投資家の前に広がっていますが、ヘッジファンドとS&P 500指数は特に注目に値する二つのオプションです。これらは投資戦略、リスク管理、リターンの可能性という点で根本的に異なり、投資家によって適した選択は大きく変わります。ヘッジファンドは高度な戦略とアクティブ運用を通じて高いリターンを目指しますが、S&P 500指数は市場全体に広く分散投資することで安定した成長を追求します。

この記事では、ヘッジファンドとS&P 500指数の基本的な特徴を掘り下げ、それぞれのメリットとデメリットを比較します。リスク対リターンの観点から、どちらが投資家にとって有利なのか、専門家の分析を基に徹底的に比較していきます。また、各投資手法がどのように投資ポートフォリオに貢献できるか、そして個々の投資目標に応じてどのように選択すべきかについても探ります。

投資家が直面する選択肢は多岐にわたりますが、自身のリスク許容度、投資期間、そして財務目標に最適な戦略を選ぶことが成功への鍵です。ヘッジファンドとS&P 500指数の比較を通じて、投資家がより知識に基づいた意思決定を行うための洞察を提供することを目指します。

資産運用の世界では、日々さまざまな手法が開発・検証されています。その中でも最先端の戦略として注目を集めるのが「ヘッジファンド」です。

従来は「ハイリスク・ハイリターン」というイメージを持たれがちでしたが、実際にはリスクあたりリターンの最大化を狙い、リスクを抑えながら安定的な成果を目指しているファンドも多く存在します。一体どうやって高いパフォーマンスを狙いつつリスクをコントロールしているのでしょうか? その秘密をひも解いていきましょう。

ヘッジファンドの核心は、「いかに効率よく収益を得るか」に重点を置いたアクティブ運用にあります。

こうした手法を組み合わせることで、市場全体の動きに左右されにくい運用を実現し、結果的にリスクが低くなる場合も多いのです。つまり、“ハイリターン”だけではなく、“安定的なリスクコントロール”もヘッジファンドの重要な特徴といえます。

ヘッジファンドの名前にある「ヘッジ(リスク回避)」のとおり、徹底したリスク管理が組み込まれている点も大きな魅力です。

このような多角的な手法により、マーケット全体が下落しているときにもパフォーマンスの安定を目指すことが可能となります。

ヘッジファンドには、多様な投資戦略が存在します。それぞれが得意とする市場や投資スタイルが異なるため、投資家の目的やリスク許容度に合わせて選択できるのも特徴です。

このように、攻めの姿勢と守りの対策が各戦略に組み込まれているため、ヘッジファンドはリスクあたりリターンの最大化を狙う上で大きな可能性を秘めています。

ヘッジファンドには先進的な運用手法が取り入れられている分、投資家側にもそれなりの準備が求められます。

ヘッジファンドに投資する場合は、自分のリスク許容度や投資目的、そしてファンドの運用方針をしっかり理解したうえで参加することが大切になります。

一見すると高リスクに思われがちなヘッジファンドですが、実際にはリスクを効果的に分散させる仕組みを持ったファンドも存在します。マーケットと逆相関の資産を組み込んだり、下落相場でも利益を狙う戦略を多用することで、トータルの変動幅を小さく抑えながら一定水準以上のリターンを狙うことが可能です。

結果として、伝統的な株式市場にフル投資するよりもポートフォリオのボラティリティ(値動きの振れ幅)を低減できる場合もあり、長期的に見ると“安定的な成長”を実現するヘッジファンドも少なくありません。

アメリカの株式市場には、いわば“王道”ともいえる投資先として広く支持される存在があります。それがS&P 500指数です。金融ニュースで目にしない日はないほど頻繁に取り上げられるこの指標は、多種多様な企業を含むため、アメリカ経済全体の動きをコンパクトに表す“縮図”といえるでしょう。

S&P 500指数は、アメリカの株式市場をリードする500の大手企業によって構成されています。テクノロジー、ヘルスケア、金融、エネルギーなど、幅広いセクターの“精鋭”が集結するため、一社だけの業績不振が指数全体を大きく揺るがす可能性は低めです。その結果、個別株投資と比べると安定感のあるリターンが期待でき、自然に分散投資を行っていることにもつながります。

S&P 500指数への投資は、“パッシブ運用”と呼ばれる戦略の典型例です。

つまり、S&P 500指数に投資することで、市場全体の平均的なリターンを手頃な費用で獲得しやすくなるというわけです。

過去のデータを振り返ると、アメリカの株式市場は長期的に上昇を続けてきました。もちろん一時的な暴落や景気後退はありますが、長い目で見れば右肩上がりの傾向が確認できます。

こうした特徴から、S&P 500指数は特に投資初心者や忙しい社会人にとって、最初の一歩を踏み出しやすい選択肢と言えるでしょう。

ここまでご覧いただいたように、S&P 500指数への投資はシンプルで低コスト、しかもアメリカ経済全体の成長を取り込める点が魅力です。

これらに当てはまる投資家は、S&P 500指数を軸にしたパッシブ運用がマッチする可能性が高いでしょう。とはいえ、投資には常にリスクが伴うため、暴落時の含み損に耐えられるかどうか、自己資金の範囲で運用するかといった点も考慮する必要があります。

一方で、「もっと大きなリターンを狙いたい」「アクティブ運用にも興味がある」という投資家にとっては、前章で紹介したヘッジファンドにこそ魅力を感じるかもしれません。ハイリスク・ハイリターンを志向するヘッジファンドと、市場平均リターンを狙うS&P 500指数――両者は真逆ともいえる運用手法です。

投資家のリスク許容度や資産状況によって、どちらが適しているかは異なるでしょう。次のセクションでは、この“ヘッジファンド vs. S&P 500指数”の比較をさらに深掘りし、それぞれのメリット・デメリットを具体的に見ていきます。

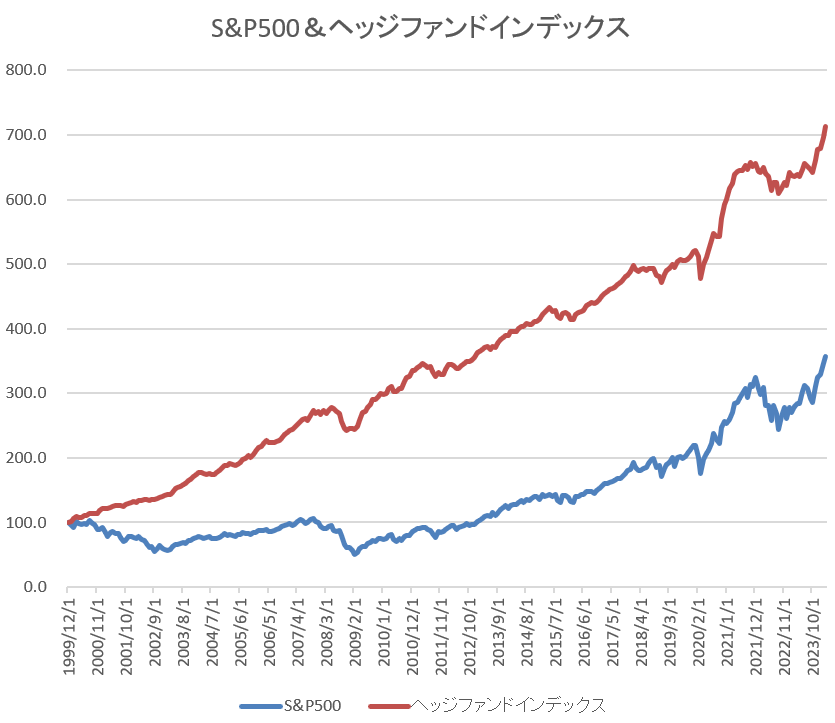

一般的にはヘッジファンドはレバレッジなどを利用しているためリスクが高いというのが一般論ですが、長期のヘッジファンドインデックスとS&P500指数を比較すると異なる事実が浮き上がります。

まず2000年代初めのITバブルとアメリカ同時爆破テロにともなうイラク戦争により株価が下がっている時期と、リーマンショックで市場が下がっている時期にS&P500は大きな調整が起きていることが分かります。この時期にヘッジファンドインデックスは上昇していたため、結果的に長期の実績ではヘッジファンドインデックスがより安定的に高いリターンを出していることが分かります。

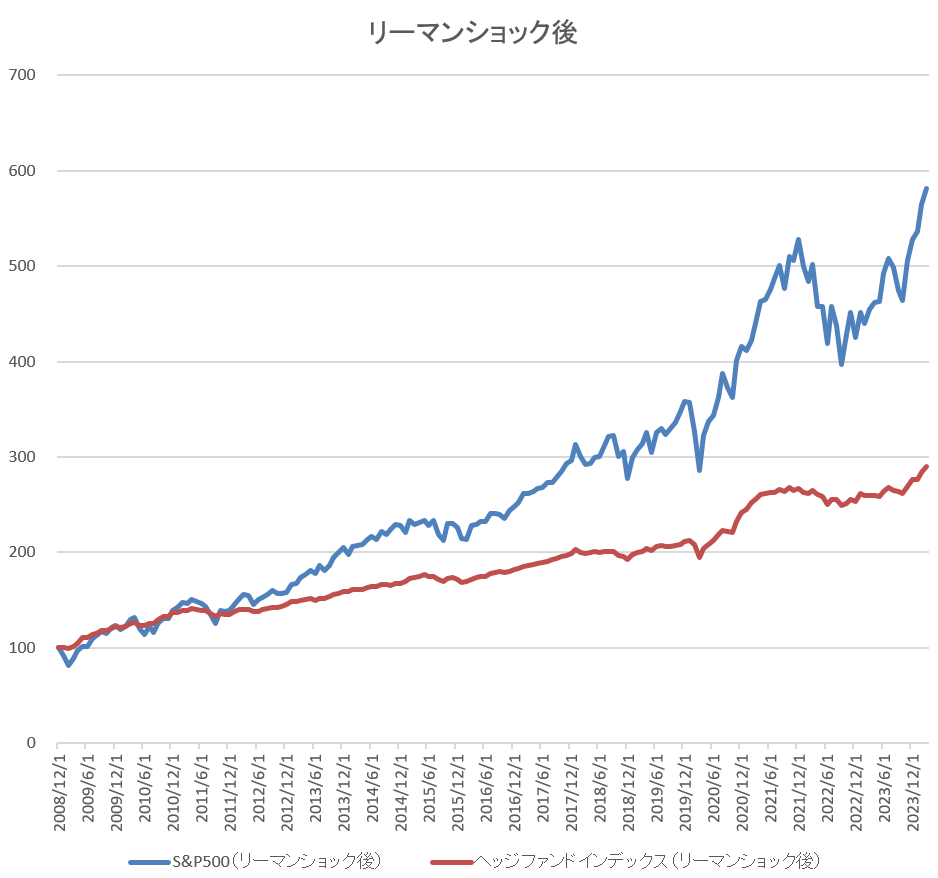

一方リーマンショック後、株価が大きく下がったところをスタートとして比較してみるとS&P500はかなり高い実績が出ていることが分かります。一方ヘッジファンドはそれに比べると穏やかな値動きとなっています。

ヘッジファンドは一般的に株式との分散投資先として利用されます。これは株式が下がったときにリターンを狙える可能背があるためです。一方シンプルな上げ相場では株式のほうが高いリターンを出していることも分かります。これはヘッジファンドのほうが成功報酬などをとるためと思われます。

運用期間が長いほど、上げ相場だけでなく下げ相場も経験する可能性が高くなります。実績上は短期的に高いリターンを目指す場合株式投資が有望ですが、長期投資の場合はヘッジファンドのほうが有利という点を判断材料にするとよいでしょう。

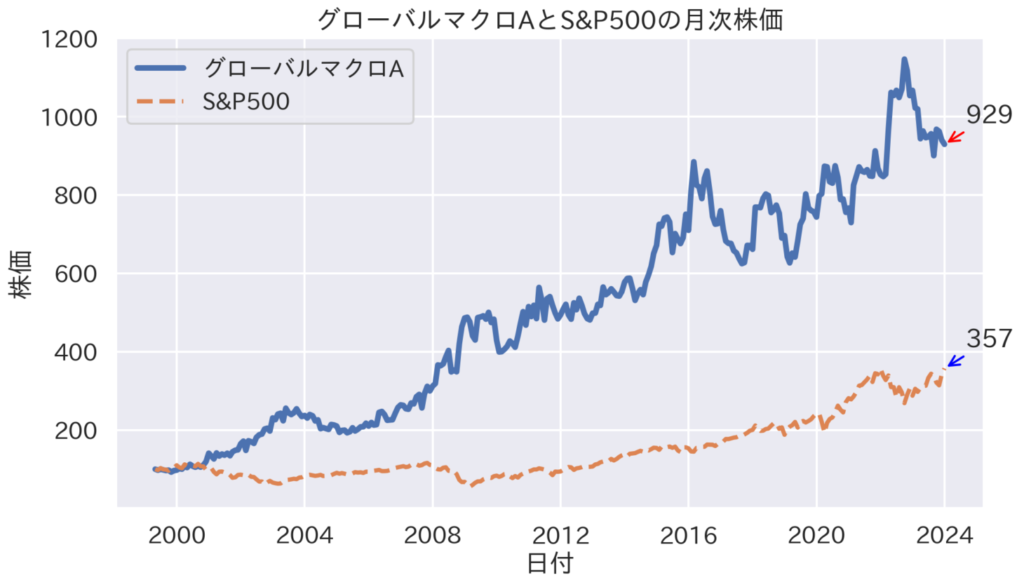

続いて比較対象のヘッジファンドAをご紹介します。ありとあらゆる資産を対象にトレンドフォロー戦略で運用され、ファンド業界で数多くの賞を受賞している米国の老舗ヘッジファンドです。今までの実績は下図のようになっています。

S&P500指数と比較して値動きは荒いですが、リターンも大きくなっています。これだけ長期に渡っての運用実績が年率9.5%を超えているのは、世界でも優秀なヘッジファンドである証です。

いよいよS&P500指数とヘッジファンドAを比較していきます。まず比較チャートを見ますと、ヘッジファンドAがS&P500指数の約2.4倍の値上がりをしていることがわかります。値動きも大きいですが、それに見合うリターンを残しているといえるでしょう。

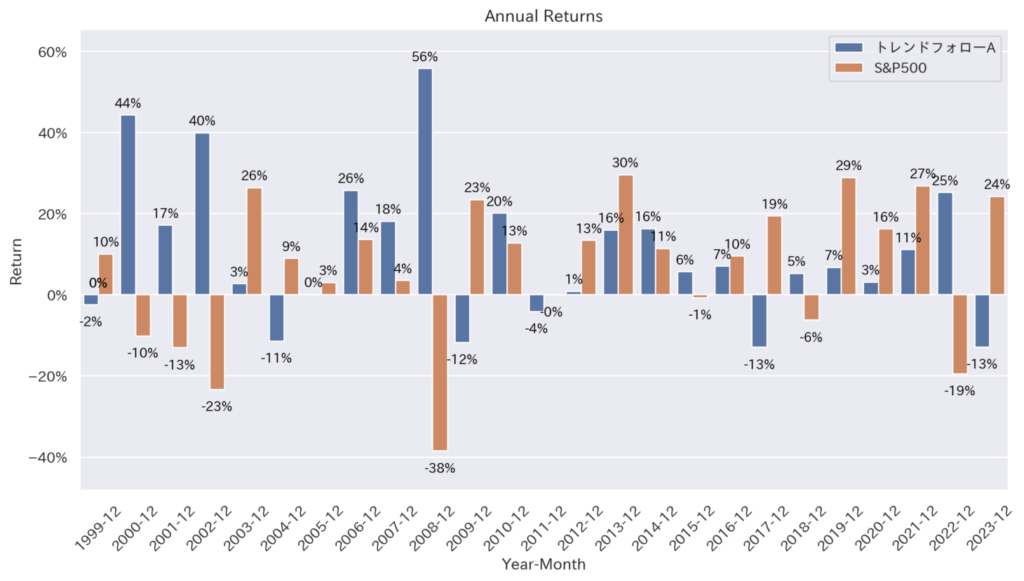

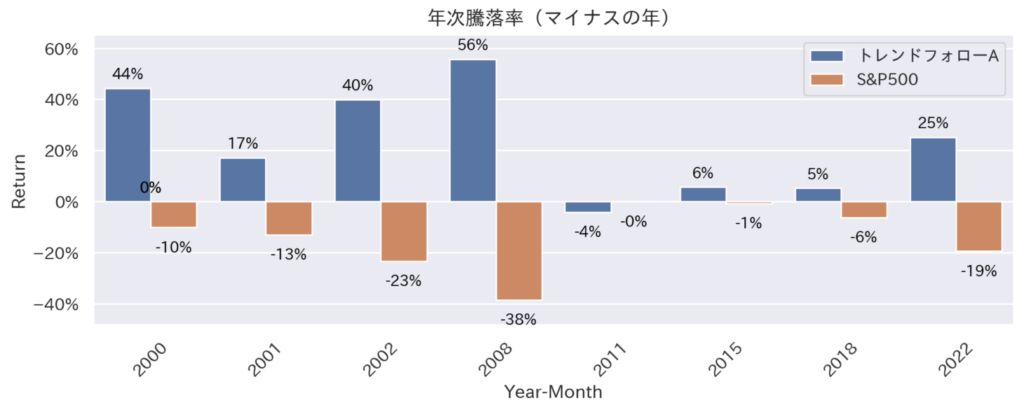

もう少し細かく見ていきましょう。年次別のリターンを比較してみます。違いをわかりやすくするために、S&P500指数がマイナスのリターンの年のパフォーマンスを比較しました。

ドットコムバブルの崩壊、リーマンショック、米中貿易摩擦など様々な株価下落局面がありましたが、このヘッジファンドAはほとんどの場面で値上がりしてくれていることがわかります。もちろん常に値上がりしているわけではないのですが、株価下落に巻き込まれにくい特徴があるといえます。

とはいえ、チャートの通りS&P500指数と逆方向に動いているわけでもありません。株式を保有されている方は、このヘッジファンドAも保有することで運用のバランスが良くなることが期待できます。

最後に、ヘッジファンドが運用におけるパフォーマンス要因であるアルファ(α)とベータ(β)についてご紹介します。

銘柄の値動きの要因は、

①市場全体の値動きに連動する部分

②市場に左右されない、銘柄独自の価値の部分

この2種類に分解できますが、このうち①をベータ、②をアルファと呼びます。市場の値動きを表すS&P500指数はベータ値が1、アルファ値が0ということになります。ヘッジファンドは、ファンドマネジャーの運用能力によってこのアルファ値を追求することで相場の上下に関係なく絶対収益を追い求めることが可能になるのです。

市場のリターンを上回るためには、如何にしてアルファを生み出すかを考える必要があるのです。ヘッジファンドに投資する際は、アルファを見ることで運用能力の優れたファンドを選ぶことができます。

ヘッジファンドAとS&P500指数を比較しました。今回ご紹介したファンドはS&P500指数を上回るパフォーマンスでしたが、常に勝っていたわけではありません。投資を開始する時期や評価のタイミングによっては、S&P500指数が優れたパフォーマンスを残している時もあります。

アルファを追求するヘッジファンドに投資することで相場の値動きに関係なくリターンを狙うことはできますが、ベータも取り逃がさないという意味ではインデックス投資のメリットはあります。自分の資産と相性の良いファンドで分散投資を行うことで安定した運用ができるのではないでしょうか。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1,432億円(2024年12月末時点)。

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号

一般社団法人日本投資顧問業協会会員

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F