【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

近年、世界の資産運用や金融市場では、AI(人工知能)やビッグデータを駆使したクオンツ運用が大きな注目を集めています。その中でも、2001年創業のツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments)は、テクノロジーと金融を融合し、わずか20年足らずで世界トップクラスのヘッジファンドへと成長してきました。本記事では、ツーシグマの概要から投資戦略、運用実績、競合比較、そして直近の動向までを段階的に解説していきます。AIが生み出す新たな投資手法に興味のある方や、クオンツ運用の可能性を探る投資家・金融関係者の皆さまに役立つ情報を網羅的にまとめました。

これから各章で、ツーシグマインベストメントの会社概要や投資戦略の深掘り、過去のパフォーマンスに加え、最新ニュースや競合比較を通じて総合的に解説していきます。伝統的な裁量運用とは一線を画すクオンツファンドが、いかにして市場のアルファ(超過収益)を捉えているのか。記事を読み進める中で、AIと金融の融合がもたらす新時代の投資の姿をぜひイメージしてみてください。

ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は、2001年に米国ニューヨークで誕生したヘッジファンド運用会社です。設立以来、AIやビッグデータ解析を駆使したクオンツ運用を軸に、わずか20年ほどで世界屈指のヘッジファンドへと成長しました。本章では、その基本情報や企業文化、成長要因を整理します。

ツーシグマは「テクノロジーとデータで金融を刷新する」という明確なビジョンを掲げ、コンピューターサイエンスや数学の専門知識を持つ創業メンバーたちが立ち上げました。ウォール街の伝統的な裁量運用とは異なるアプローチが注目を集め、創業後早期に機関投資家から大口の資金を獲得しています。

本社はニューヨークに所在し、ロンドン・香港・東京・ヒューストンなど各地にオフィスを構えています。世界中の金融市場へアクセスするために拠点を分散し、クオンツ分析に必要なデータを多角的に収集・活用しているのが特徴です。

こうした多才なメンバーが集結し、「クオンツ運用×テクノロジー」という先駆的な企業文化を築き上げました。

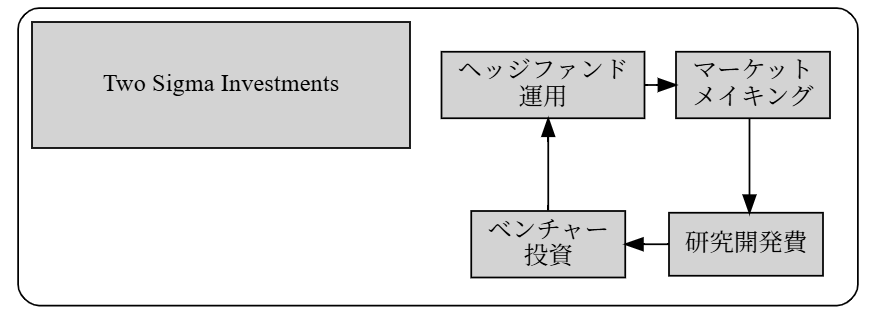

株式や債券、為替、コモディティなど多様な資産クラスを対象とし、高頻度取引(HFT)から中長期投資まで幅広い時間軸でクオンツ手法を展開しています。AIや機械学習を取り入れた独自のアルゴリズムを強みに、年金基金や政府系ファンドといった機関投資家から潤沢な資金を集めてきました。

米株式市場で大規模な流動性提供を行っている子会社です。板情報や注文フローを高速アルゴリズムで解析し、日々数億株規模の取引を執行。ヘッジファンド運用と連携しながら、投資戦略を補完する役割も担っています。

AIやビッグデータ領域のスタートアップを支援する投資部門です。ポートフォリオ企業と技術を共有することで、クオンツ運用のアルゴリズム開発やオルタナティブデータ活用にも相乗効果をもたらしています。

ツーシグマの運用資産(AUM)は、創業当初の数億ドル規模から急拡大を続け、近年は800億ドル超に達したとも言われています。主な顧客は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設立 | 2001年 |

| 本社所在地 | ニューヨーク(USA) |

| 従業員数 | 約2,000名以上 |

| 運用資産(AUM) | 800億ドル超(2020年代前半時点) |

| 事業内容 | クオンツファンド運用、マーケットメイキング、ベンチャー投資 |

| 主要顧客 | 機関投資家(年金基金、政府系ファンド、大学基金など) |

ツーシグマは、金融機関というよりもテック企業に近い社風が特徴とされます。社員同士がコラボレーションしながら、プログラミングコンテストやハッカソンを通じて新しいアルゴリズムのアイデアを検証。大学や研究機関との共同研究にも力を入れ、最新技術を積極的に運用モデルに取り込んでいます。

ツーシグマ・インベストメントは、AIやビッグデータを積極活用したクオンツ運用をコアビジネスとし、マーケットメイキングやベンチャー投資にも広がりを見せる総合金融テック企業です。創業当時からの「データとテクノロジーで金融を変える」という理念が、研究開発への莫大な投資やエンジニア主導の企業文化に色濃く反映されています。こうした柔軟かつ先進的な姿勢こそが、近年の大規模な運用資産の獲得や高いパフォーマンスの背景になっていると言えるでしょう。

ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は、伝統的なウォール街の裁量型運用とは一線を画すクオンツ・ヘッジファンドとして2001年に歩みを始めました。その設立に大きく寄与したのは、「テクノロジーとデータ解析によって金融の常識を塗り替えたい」という創業者たちの強い思いです。彼らは数理モデルやプログラミングの知見を持ち寄り、データサイエンスを駆使する革新的な投資会社をゼロから立ち上げていきました。

創業者の一人であるデビッド・シーゲルは、元チューダー・インベストメント社のCTOとして高頻度取引や金融工学に精通していました。もう一人のキーパーソン、ジョン・オーバーデックはD.E.ショー社でのポートフォリオ運用経験を活かし、データを用いて市場の歪みを捉えるクオンツアプローチに自信を深めていました。そこに財務分野を担うマーク・ピッカードが加わり、テクノロジーと金融の最先端を融合した新会社が形作られていったのです。

2000年代初頭は、インターネットの普及やコンピューター性能の向上が急速に進んでいた時期でもあります。大量の株価データやニュース、さらにはオルタナティブデータと呼ばれるさまざまな非金融情報まで、以前では扱い切れなかった膨大なデータが投資に応用できるようになってきました。ツーシグマはその可能性を誰よりも早く見出し、ビッグデータの解析技術をファンド運用に取り入れることで、競合他社にはない優位性を生み出していきました。

設立直後からツーシグマが強く意識していたのは、投資判断を「経験や勘」ではなく、できる限り「統計やアルゴリズム」に委ねるという姿勢でした。株価の時系列データを解析して一瞬の裁定機会を見つけ出すだけでなく、ニュース記事から投資家心理を推定したり、企業の衛星画像から在庫状況を類推したりと、伝統的なファンドでは想像しにくい実験的な試みを次々に行いました。

社内にはエンジニアやデータサイエンティストが数多く在籍し、金融機関というよりもスタートアップのような自由闊達な雰囲気が広がっていたといいます。リサーチ開発用のバジェットが潤沢に用意され、複雑なアルゴリズムを検証するための高性能コンピューティング環境も積極的に整備。現在のマーケットメイキング部門やベンチャー投資部門の礎となるアイデアは、この時期に社内で盛んに議論されたリサーチ活動から派生していきました。

テクノロジー主導の運用哲学が噂を呼び、創業から数年も経たないうちに年金基金や政府系ファンドなどの機関投資家が注目しはじめます。最初は数億ドルだった運用資産(AUM)は、あっという間に数十億ドル規模へと膨れ上がりました。安定的なパフォーマンスとリスク管理の高さが認知されるようになり、海外からの投資マネーも流入。マーケット中立戦略や高頻度取引といった多彩なクオンツ手法を駆使しながら、AUMはさらに加速度的に増大していきます。

2000年代後半になると、ツーシグマはマーケットメイキング部門(Two Sigma Securities)を立ち上げて米株式市場の流動性提供に乗り出しました。高度なアルゴリズム取引のノウハウを駆使し、日々の膨大な売買注文を捌くことで取引コストを削減し、ファンド収益をさらに後押しする効果が生まれました。また、ベンチャー投資部門(Two Sigma Ventures)にも着手し、AIやビッグデータ領域のスタートアップに出資する仕組みを構築。新技術をいち早くキャッチアップし、運用モデルに反映させるエコシステムを形成していったのです。

ツーシグマは「クオンツ運用×テクノロジー」というキーワードを象徴するファンドとして認知度を高め、世界的にもトップクラスの資産規模を有するまで成長しました。積極的な研究開発投資やテック企業的カルチャーが牽引力となり、運用戦略やリスク管理の質を常にアップデートし続けています。

創業者それぞれが持ち寄った専門性と、時代の変化に素早く対応する実験的な文化は、ツーシグマの拡大を支えた原動力でした。既存の常識にとらわれず、大胆にテクノロジーを活用して金融の枠組みを変えようとする姿勢が、多くの機関投資家から支持を得てきた理由でもあります。

こうした歴史的背景と創業期のエピソードを踏まえると、ツーシグマが現在のようにAIを駆使した先端的クオンツファンドとなったことは、決して偶然ではないと言えるでしょう。次の章では、彼らが具体的にどのような投資戦略や運用手法を展開しているのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は、量的分析(クオンツ)を駆使したヘッジファンドとして知られています。設立当初から、ビッグデータやAI(人工知能)の最新技術を用いて市場の歪みを探し出し、迅速に利益へとつなげる手法を追求してきました。本章では、同社が得意とするクオンツ戦略の概要や具体的な運用アプローチを解説します。

ツーシグマの投資判断は、トレーダーの裁量ではなく、膨大な量のマーケットデータや経済指標、さらにはSNS投稿などのオルタナティブデータまで取り込む数理モデルに基づいて行われます。これにより、局所的な価格の歪みや資産間の相関関係を捉えやすくなるだけでなく、市場心理の変化や突発的イベントにも高い応答性をもたせることが可能になります。

モデル開発にあたっては、機械学習の手法を用いる場面が多いとされています。たとえば、株価や出来高の時系列データだけでなく、ニュース記事やSNSの感情分析を組み合わせることで、従来のリグレッションモデルでは捉えきれない潜在的なシグナルを抽出しています。さらに、高頻度取引(HFT)やマクロ経済の読み取りにもAIを活かし、市場全体のトレンドとミクロな歪みを同時に追いかけられる体制を築いています。

株式などをロング(買い)とショート(売り)で組み合わせ、**市場全体の方向性(ベータ要因)**から影響を極力受けないようにするのがマーケット中立戦略です。ツーシグマは膨大な企業データを解析し、「割安な銘柄を買い、割高な銘柄を空売りする」というペア取引を精緻に設計することで、市場の上下を問わず安定的にアルファ(超過収益)を狙います。

株式だけでなく、為替や金利、コモディティなど、マクロ経済要因が顕著に表れる市場全般を対象にする戦略も展開しています。たとえば、各国の金利差やGDP成長率、政治情勢などをAIを用いて定量化し、通貨ペアや国債先物のロング・ショートで利益を狙うやり方です。これにより、株式相場の動きが鈍いときでも、別の市場で収益機会を見つけられる強みがあります。

数ミリ秒単位の取引を繰り返す高頻度取引では、**マーケットメイキング部門(Two Sigma Securities)**で培ったアルゴリズムが大きな威力を発揮しています。数千件〜数百万件単位の注文フローをリアルタイムで解析し、小さな価格差を積み重ねてリターンを獲得する手法です。ネットワークの低遅延化やサーバーコロケーション(取引所近郊への設置)などテクノロジー面での先行投資を行うことで、競合他社に先んじたスピードを実現してきました。

ツーシグマの特徴として、ニュース記事やSNS、衛星画像など非金融データの活用が挙げられます。小売店の駐車場混雑度や工場の稼働状況、インターネット上の検索ワードの増減など、一見投資とは無関係に思える情報を解析し、将来的な業績や市場センチメントを推定する手法を積極的に実験してきました。

クオンツファンドはモデルリスクやシステムリスクが常に伴います。ツーシグマでは、リサーチチームと独立したリスク管理部門がモデル評価やストレステストを実施し、特定のアルゴリズムが急激な相場変動時にどの程度ドローダウンを被るかをシミュレートします。また、万一のバグやマーケット構造の変化に備え、複数の戦略を並行運用することで一方の失敗を他方でカバーできる冗長性を確保しています。

価格急変や流動性低下など、リアルタイムでの判断が必要な局面では、自動化されたアルゴリズムが即座にポジション調整を行います。これにより、ヒューマンエラーのリスクを最小化し、突然のイベントにも高速で対応できる仕組みを構築しているのです。

ツーシグマ・インベストメントは、「クオンツ運用×AI×ビッグデータ解析」という現代の金融テックが求める要素をいち早く取り入れ、綿密なリサーチと先進的な技術基盤で多彩な投資戦略を展開しています。株式をはじめ、為替やコモディティなど様々な市場のデータを解析し、市場の歪みや機会を見つけ出す点が最大の強みです。次章では、これらの戦略が具体的にどんな成果を上げてきたのか、過去のパフォーマンスと成功例を振り返っていきましょう。

ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は、設立以来クオンツ運用の最先端を突き進むことで市場で着実に成果を上げ、多くの投資家から高い評価を得てきました。本章では、運用実績の概要や代表的なファンドのパフォーマンス、そして同社が市場にもたらしてきたインパクトを整理します。

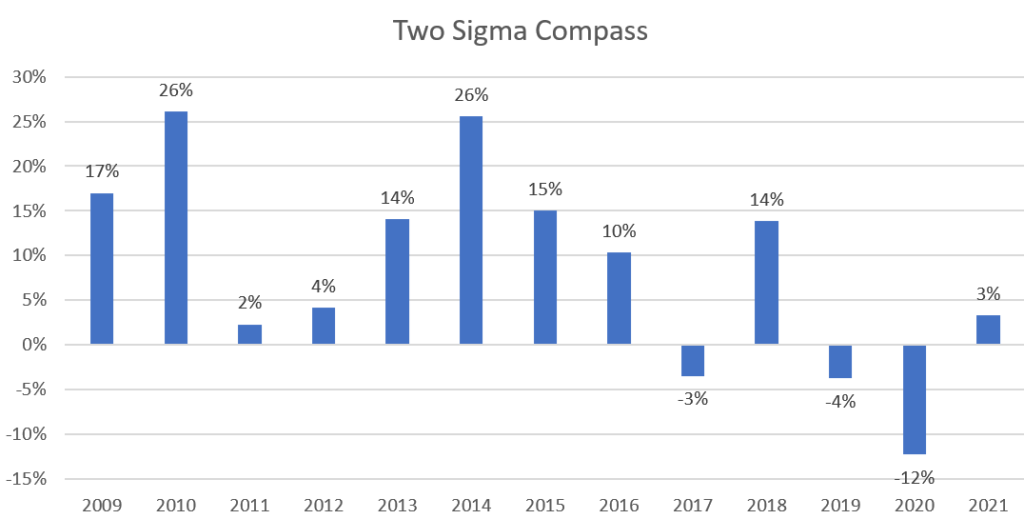

ツーシグマを代表するファンド群として知られるのが「コンパス」シリーズです。主に株式を中心とするマーケット中立戦略を採用し、市場全体の上げ下げにかかわらず相対的に割高・割安な銘柄間の価格差を狙う運用を展開します。年率数十パーセントのリターンを記録した年度もあり、競合ファンドが苦戦するような相場環境でもプラスの収益を確保したことが投資家の注目を集めました。

「コンパス」をさらにハイリスク・ハイリターン寄りに設計したファンドとされ、レバレッジや高頻度取引の比率がやや大きいともいわれています。2014年に年率+57.55%(税引後手取りベース)という突出したリターンを上げたことでメディアの話題となりましたが、市場変動が大きい局面にはドローダウン(運用資産の落ち込み)が他戦略よりも深くなるリスクも指摘されています。

世界的な株価急落と流動性の逼迫が起きた2020年前後は、クオンツファンドにとっても試練の時期となりました。ツーシグマの一部ファンドも一時的にマイナスを記録したと報じられています。とはいえ、翌年以降には二桁%のプラスへと回復したケースもあり、モデルを迅速にアップデートしながらリスクを抑えた運用へ切り替える柔軟性が業界から評価されました。

このように、市場環境が大きく変動する中でも比較的速やかに収益性を取り戻せる点は、ツーシグマのリサーチ力やリスク管理体制の強さを示しているといえます。

創業間もない頃は数億ドル規模だった運用資産が、2020年代前半には800億ドルを超えたとも報じられています。短期間でこれほどの拡大を実現した要因としては、安定的なリスク管理に基づく高リターンと機関投資家を中心に広がる評判が挙げられます。大学基金や政府系ファンドなど、長期的な視点を持つ出資者にとってツーシグマのクオンツ手法が魅力的に映ったのです。

ツーシグマは単に高い運用成績を出すだけでなく、マーケットメイキング部門を通じて取引コスト低減や流動性確保に貢献しているとされています。高頻度取引のアルゴリズムを開発・実装することで、米株式市場のスプレッド縮小に寄与している可能性があるとも指摘され、多くのアナリストが同社の動向を注視しています。

突出したリターンを生み出す背後には、株価や企業財務情報だけでなく、衛星画像、SNS、ニュース解析などオルタナティブデータを積極的に取り込む姿勢があります。こうしたデータ多角化は、単独の情報ソースに依存しないため、極端な相場ショック時にも柔軟にモデルを修正できる強みへとつながっています。

過去の高リターン事例や早期回復の背景には、テック企業的な研究開発(R&D)体制が見え隠れします。多数のエンジニア・データサイエンティストが頻繁にモデルを改良し、シミュレーション結果を社内で共有。問題が見つかった場合は即座にフィードバックをかけ、ポートフォリオ戦略をアップデートするプロセスが成果を支えています。

ツーシグマの成功例には、膨大なデータの活用と高度なリサーチ体制による「素早い対応力」が集約されています。次章では、こうした強みをさらに際立たせるために、競合他社であるルネサンス・テクノロジーズやシタデルなどと比較しながら、ツーシグマのポジションをより立体的に捉えていきましょう。

ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は、AIや機械学習、ビッグデータ解析を活かしたクオンツ運用を得意とするヘッジファンドとして、創業以来急速に台頭してきました。しかし同様に、ヘッジファンド業界にはルネサンス・テクノロジーズやシタデルといった強力な競合プレイヤーが存在し、それぞれが独自の運用スタイルと実績で世界的な評価を確立しています。本章では、これら著名ファンドとの比較を通じて、ツーシグマの特徴を浮き彫りにします。

| 企業名 | ルネサンス・テクノロジーズ | シタデル | ツーシグマ(Two Sigma) |

|---|---|---|---|

| 設立年 | 1982年 | 1990年 | 2001年 |

| 創業者 | ジム・シモンズ(Jim Simons) | ケン・グリフィン(Ken Griffin) | デビッド・シーゲル&ジョン・オーバーデック等 |

| 主な投資戦略 | 純クオンツ(メダリオン)、RIEF等 | マルチストラテジー(裁量+クオンツ) | クオンツ系(AI活用、マーケット中立、HFTなど) |

| 運用資産(AUM) | ~800億ドル(外部ファンドは減少傾向) | ~600〜700億ドル | 800億ドル超(推定) |

| 代表的成果 | メダリオンの極端に高いリターン | 2022年に旗艦ファンドが+38% | 一部ファンドで年率+50%超、総AUMの急拡大 |

| 企業文化・特徴 | 非常に秘匿的、数学研究所のような組織 | 創業者主導のトップダウン | テック企業的、オープンイノベーション志向 |

| 外部投資家への開放度 | メダリオンはクローズド、外部向けは不振傾向 | 機関投資家や富裕層に広く募集 | 機関投資家中心、大規模資金受け入れ |

| マーケットメイク部門 | なし(主にクオンツ運用に特化) | Citadel Securities(最大級) | Two Sigma Securities(大手マーケットメーカー) |

競合比較からも分かるように、ツーシグマは「高いクオンツ技術と幅広いテック投資」を掛け合わせることで、既存のクオンツ大手とも一線を画すビジネスモデルを築き上げました。次の章では、こうした戦略や独自性が直近3年以内の動向にどう反映されているのか、最新ニュースや経営体制の変化などに焦点を当てて解説します。

ここ3年ほどの間、ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)は世界的な社会情勢の変化や、ヘッジファンド業界全体の構造転換の中で、さまざまな試練や新たな取り組みを進めてきました。本章では、リーダーシップ交代やSECとの和解、組織再編などを中心に、過去3年以内に大きく報じられた動向をまとめます。

2024年8月、長らく共同CEOとしてツーシグマを率いてきたデビッド・シーゲル氏とジョン・オーバーデック氏がCEO職を退くことを表明しました。両名は今後、共同会長という立場で経営全般を見守るとされています。

ツーシグマ創業以来、AIやビッグデータ解析を駆使したクオンツ戦略の礎を築いてきた彼らの退任は、投資家や従業員にとっても大きな節目となりました。

後任の共同CEOには、社内出身のカータ・ライオンズ(Carter Lyons)氏と、外部から招聘されたスコット・ホフマン(Scott Hoffman)氏が就任すると報じられています。リサーチ開発とマーケットオペレーションの両面で実績のある人物を選んだ背景には、ツーシグマが築き上げてきたテクノロジー主体のカルチャーを継承しつつ、新たな局面へと踏み出す意図があると分析されています。

創業者交代によるビジョンのブレを懸念する声がある一方、ツーシグマ側は「投資モデルやリサーチ体制はチーム主導で運営しており、個々人の退任で大きく揺らぐことはない」とコメントしています。むしろ、新リーダーが組織面やガバナンス面の強化を進め、より多角的な金融サービスを展開する流れが加速する可能性も指摘されています。

2020年代前半、ツーシグマの一部クオンツモデルが特定状況下で不具合を起こし、投資家に損失をもたらした可能性があると、米国証券取引委員会(SEC)が調査を開始しました。高頻度取引(HFT)やアルゴリズム運用が高度化する一方で、想定を超えた市場イベントに対する備えが不十分だったのではないか、と外部から疑念が生じたのです。

調査の結果、ツーシグマはSECと**約2億5,500万ドル(補償金と罰金の合計)**にのぼる和解合意を結びました。具体的には、影響を受けた投資家への1億6,500万ドルの補填と、9,000万ドルの民事制裁金が含まれます。同社は「当該モデルの問題は既に修正済みであり、再発防止策を徹底する」と表明し、コンプライアンス体制の強化を約束しました。

SECとの和解後、ツーシグマは内部監査部門とリスク管理チームを拡充し、アルゴリズム検証やバックテスト手順の一層の透明化を進めています。トップレベルの機関投資家を顧客に持つ以上、運用モデルの正確性とガバナンスが今後さらに重視されるとみられ、同社のE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)向上にもつながる対応が期待されています。

2022年、ツーシグマはグローバル・マクロ戦略に特化した大規模ファンドを立ち上げ、およそ33億ドルを短期間で調達したと報じられています。為替や金利、コモディティなどマクロ経済要因の強い市場を狙い、従来の株式中心クオンツ運用をさらに拡張する動きとして業界でも注目されました。

ベンチャー投資部門(Two Sigma Ventures)でも、4億ドル規模の新ファンド組成がアナウンスされました。AIやデータ解析系スタートアップへの投資実績が豊富で、運用ノウハウの相乗効果を狙う戦略が進んでいます。ヘッジファンド運用にとどまらず、テック投資を通じてより多角的な金融エコシステムを形成する狙いが明確になってきました。

2023年には全社の約1割にあたる200名以上の人員削減を断行し、周囲を驚かせました。投資戦略の変更やコスト最適化の一環とされ、モデル開発やバックオフィスの一部部署を集約したと伝えられています。ただし、創業者退任に合わせた「経営体制リニューアル」の一環という見方もあり、業績不振が直接的な原因ではないとの見方が強いです。

一方で、AIやオルタナティブデータ分析など、コアとなる研究開発領域への投資は引き続き拡大していると報道されます。リストラによって生じたリソースを、優先度の高い研究領域や新規ファンド戦略の拡充へ振り向ける狙いがあるようです。

パンデミック初期の混乱で一部ファンドがマイナスとなった時期もありましたが、2021年以降は比較的早期に二桁%のリターンを回復。こうしたパフォーマンスの復元力が機関投資家からの信頼継続につながり、運用資産(AUM)は800億ドルを超える水準を維持しています。

創業者から新CEO陣へのバトンタッチを経て、ツーシグマはガバナンス強化と多角化戦略を一層推し進める見込みです。マーケットメイキング部門やベンチャー投資部門との連携を深め、クオンツ運用モデルをさらに洗練させていく過程で、AI・データサイエンスの応用範囲は広がり続けるでしょう。

過去3年の動向を振り返ると、ツーシグマはリーダーシップ交代やSECとの和解、内部リストラなど、多くの変化を経験してきました。それでも主要ファンドの運用成績が大きく崩れなかった背景には、テクノロジーを中核としたクオンツ運用と、研究開発を支える自由度の高い社風が揺るぎなく存在しているからだと考えられます。新たな経営体制のもと、AIやオルタナティブデータの活用がさらに加速すれば、ツーシグマはクオンツ・ヘッジファンドのトッププレイヤーとして、これからも世界の投資家と金融市場に大きな影響を与え続けるでしょう。

これまで紹介してきたように、ツーシグマ・インベストメント(Two Sigma Investments, LP)はAIやビッグデータ解析を駆使したクオンツ運用を核とし、短期間で世界有数のヘッジファンドに成長してきました。伝統的な金融機関というよりもテック企業に近い社風や、大学との共同研究、ベンチャー投資を通じた新技術の取り込みなど、多面的な取り組みが同社の強みを支えています。本章では、その総括と今後の展開を見通します。

ツーシグマ・インベストメントは、「テクノロジーで金融の未来を創る」という創業期からのビジョンを具現化しながら、クオンツ運用に特化した大手ファンドとして確固たる地位を築いてきました。今後は創業者退任など大きな変化も迎えますが、研究開発に注力する文化と柔軟な経営判断が続く限り、同社は引き続き投資家や金融業界に革新的なアイデアと強力な運用実績をもたらす存在であり続けるでしょう。ヘッジファンド業界での競合も厳しさを増す一方、ツーシグマのような先進性と多角化戦略を併せ持つ組織がどのように進化していくのか、世界中の投資家やアナリストの注目は今後ますます高まっていくと考えられます。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1,477億円、投資助言継続率91%。(いずれも2025年末時点)

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第532号

一般社団法人日本投資顧問業協会会員

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F