【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

近年、金融市場の変動が激しさを増すなか、企業や金融機関が効率的かつ多様な資金調達手段を模索する動きが加速しています。そして、このような環境において、資産担保証券(ABS: Asset-Backed Securities)は、投資家と発行体の双方にメリットをもたらす商品として、国内外で再び注目を集めています。

本稿では、まずABSの基本的な仕組みや歴史的背景を整理したうえで、2024年の市場動向と2025年にかけた展望を中心に解説していきます。特に、以下のポイントを軸に、実務や投資判断のヒントとなる情報をわかりやすくまとめます。

投資家が高利回りの機会を探しつつ安全性を重視する姿勢と、発行体がバランスシートの最適化を図りたい思惑が交差するABS市場は、今後も発展が続くと見込まれます。本記事を通じて、ABSの仕組みを正しく理解すると同時に、最新のデータや事例を踏まえながら今後の展望を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

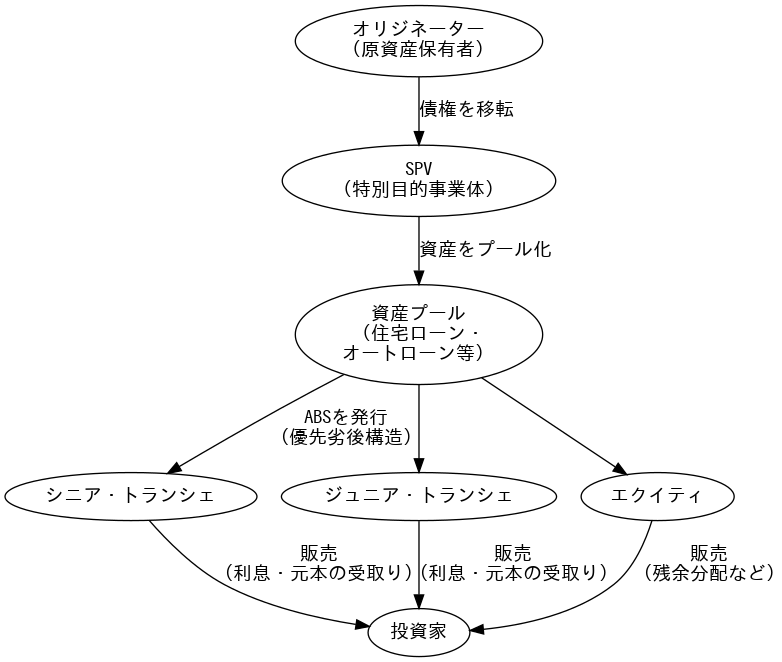

資産担保証券(ABS)とは、企業や金融機関が保有するローンやリース債権、クレジットカード債権など多様な資産(原資産)を裏付けに、特別目的事業体(SPV)が投資家向けに発行する証券の総称です。最大の特徴は、発行体の信用力ではなく、原資産から生じるキャッシュフローを返済原資とする点にあります。原資産がSPVに売却されることで倒産隔離が図られ、オリジネーター(原資産を持つ企業)の財務状況からリスクを切り離す仕組みが整います。このようにして発行されるABSには、住宅ローン(RMBS)や自動車ローン、クレジットカード、商業用不動産(CMBS)など、多種多様な裏付資産が存在します。

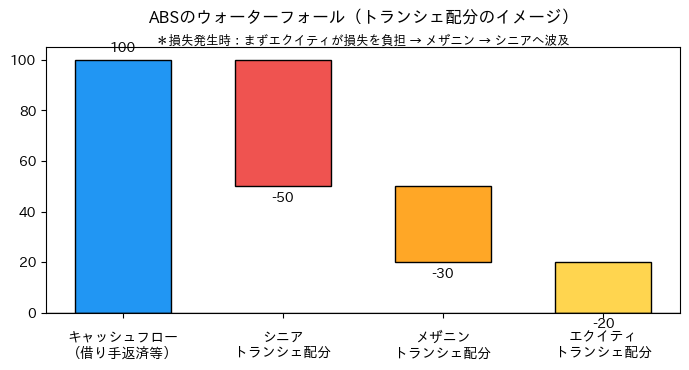

また、ABSではトランシェ構造が採用されることが多く、シニアからメザニン、劣後層に分かれた債券それぞれに異なるリスク・リターンが設定されます。劣後層が先に損失を負担することでシニア層を保護し、高い信用格付けを得られるケースが少なくありません。信用増強策としては、オーバーコラテラリゼーションやリザーブ口座の設定、保険・保証付与などが活用され、投資家保護が強化されます。

2024年のABS市場は、米欧で金利ピークアウトが予想されるなか、自動車ローンやクレジットカード債権を中心に発行額が回復するとの見方が強まっています。欧州では銀行融資から証券化への転換が進み、年間発行額が過去最高水準となる見通しです。一方、日本では長期にわたる低金利環境のもと、自動車ローンABSをはじめとした安定した組成案件が増加しています。2025年にかけて景気や金利が落ち着けば、住宅ローンABS(RMBS)やグリーンABSなど新分野も拡大が期待されるでしょう。

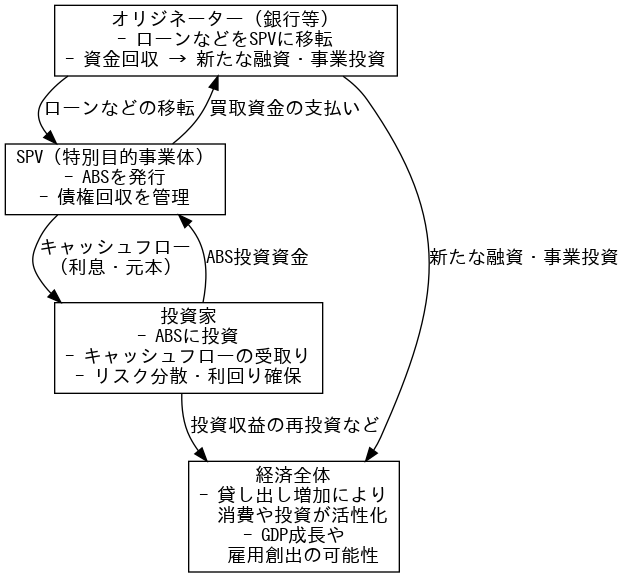

このようにABSは、オフバランス化や資金調達コスト削減を実現する手段として発行体側の利点が大きいほか、投資家にとっては分散投資と相対的に高めの利回りを得られる魅力があります。

資産担保証券(ABS: Asset-Backed Securities)とは、自動車ローンやクレジットカード債権、住宅ローンなど、多様な資産(原資産)を裏付けとして発行される証券の総称を指します。企業の信用力に依存する社債や株式と異なり、原資産から生じるキャッシュフローをもとに投資家へ元利金が支払われる点が特徴です。

こうした仕組みによって、貸出債権のリスク分散と資金調達コストの削減が同時に図られ、発行体・投資家双方にメリットがもたらされます。

ABS(資産担保証券)は、裏付資産(ローンやリース債権など)から生じるキャッシュフローが投資家へ支払われる仕組みです。一方、株式や社債など従来型の金融商品は、企業そのものの信用力・業績に依存して投資家がリスクとリターンを得る点が異なります。ここでは、代表的な金融商品との比較を通じて、ABSの特徴をより明確に捉えましょう。

| 資産クラス | 主な信用格付範囲 | 2024年 目安利回り¹ | 信用リスク² | 価格変動性² | 流動性² | 主なリスクプレミア要因 | 簡易説明 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資適格債 (IG Corporate) | AAA~BBB | 約5%台 | 低 | 低~中 | 高 | – 金利リスク(デュレーション) – 低い信用スプレッド | 大企業の社債が中心でデフォルト率は低い。 流動性が高く、長期投資家が幅広く保有するため安定性が高い。 |

| ハイイールド債 (HY Bond) | BB以下 | 約7%台 | 中~高 | 中~高 | 中 | – 信用リスクプレミア – 価格変動リスクプレミア | 格付BB以下の企業債。 高いクーポン収入が得られる反面、デフォルトリスクが高め。 株式市場の動向にも敏感。 |

| ABSシニア (最上位トランシェ) | 通常AAA格付 | 5~6%前後 | 極めて低い~低 | 低~中 | 中~高 | – 複雑性プレミア – 流動性プレミア(社債よりは低めの市場規模) | 証券化商品の最上位層。 十分な損失クッションがあり信用リスクは低いが、 市場規模が小さく、やや流動性に劣るため利回りに上乗せがある。 |

| ABSメザニン (中間劣後トランシェ) | BBB~BB程度 | 7~10%程度 | 中~高 | 高 | 低~中 | – 信用リスクプレミア – 流動性プレミア – 構造の複雑性 | シニアより下位の劣後層で損失耐久力が低い。 ハイイールド債を上回る利回りも狙えるが、 流動性は限定的で景気悪化時の価格下落リスクが大きい。 |

| ABSエクイティ (最劣後トランシェ) | 格付なし | 15%前後(IRR想定)³ | 非常に高い | 極めて高い | ほぼ無し | – ファーストロス吸収 – 流動性プレミア – 価格変動リスクプレミア | 元本劣後・残余利益部分でリスク・リターンが最大。 好調時には二桁以上のリターンを得られるが、 不況時には元本が毀損しやすい。 |

| ABL (Asset-Based Lending) | ―(案件による) | 8~12%程度 | 低~中⁴ | 低(時価変動は限定) | ごく低い | – 流動性プレミア – 個別審査コスト – 担保評価リスク | 担保付き融資で、同じ借り手の無担保債より回収率が高い。 ただしプライベート貸付中心で流動性は極めて低く、 審査・モニタリングが重要。 |

まとめ:

「ABSは企業自体の信用力に依存しないため、発行体としてはバランスシートの最適化を図りつつ資金を調達できます。一方、投資家にとっては、従来の社債や株式とは異なるリスクプロファイルを取り入れることで、分散投資のメリットを得る機会となります。」

総じて、ABSは企業(発行体)そのものではなく、貸出債権など実際のキャッシュフローを生む資産が返済原資となる点に最大の特徴があります。株式や社債、カバードボンドと比較することで、倒産隔離(SPVの活用)やトランシェ構造の意義が際立ち、証券化商品ならではのリスク・リターン特性が明確に理解できるでしょう。

まとめ:

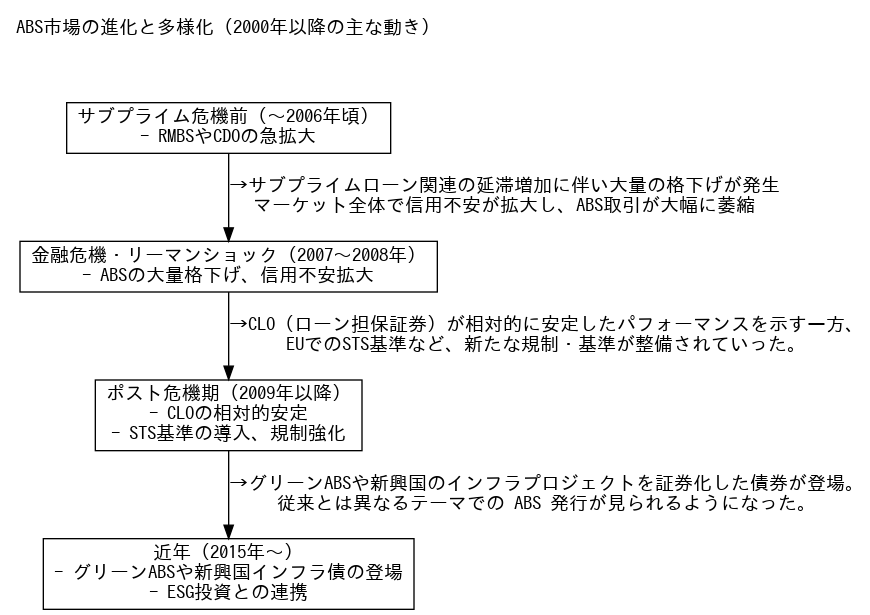

「ABSの歴史は、米国での住宅ローン証券化を起点に、ヨーロッパやアジアへ急速に波及しました。そして、2008年の金融危機を契機とした規制強化を経て、近年は再び発行が活性化し、多様な資産を裏付けとした商品が登場しています。」

ABS(資産担保証券)では、企業や金融機関(オリジネーター)が保有する貸出債権やリース債権などの「原資産」を特別目的事業体(SPV: Special Purpose Vehicle)に売却し、SPVが証券(ABS)を投資家向けに発行する形を取ります。こうした倒産隔離(Bankruptcy Remote)の仕組みにより、オリジネーターが万一倒産しても、SPVが保有する原資産やそのキャッシュフローが保護されやすくなるのが特徴です。

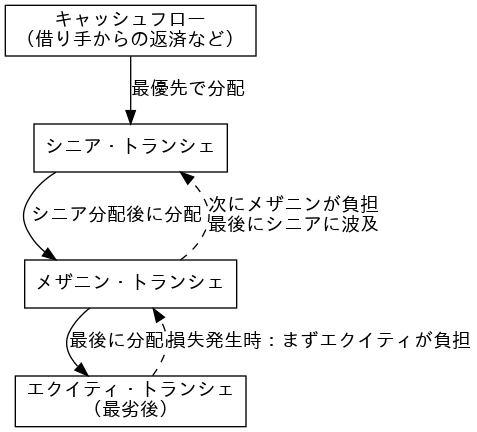

原資産から生じる元本返済や利息収入は、SPVを経由して投資家に分配されます。通常、毎月または四半期ごとに借り手(ローン契約者など)から回収した資金を、優先順位に従ってABSホルダーへ割り当てるメカニズム(ウォーターフォール構造)が設定されています。

ABSでは、投資家のリスク許容度やニーズに応じ、同じ原資産のキャッシュフローを**複数の債券(トランシェ)**に分割して発行するのが一般的です。代表的な区分として、以下のような優先度の設定があります。

ポイント: トランシェ構造によって、信用リスクが段階的に吸収される仕組みを作ることで、シニア部分の格付け向上や、投資家に応じた商品設計が可能となります。

トランシェ構造以外にも、投資家保護を強化するために様々な信用増強策が組み込まれます。これらはABSの格付け獲得や安定的な投資家需要の確保に大きく寄与します。

このようにABSの仕組みは、多層的なリスクコントロール(SPV・トランシェ・信用増強)を組み合わせることで、発行体の信用リスクと裏付資産のキャッシュフローを切り離し、投資家のニーズに合わせた商品を提供する枠組みとなっています。投資家側・発行体側ともに、その構造を正しく把握することが成功への第一歩と言えるでしょう。

ABSは、裏付資産(原資産)の種類によって多様な形態を取ります。ここでは代表的なセクターや近年注目を集めている新しい分野を取り上げ、その特徴と具体例を簡潔に解説します。

まとめ:

「ABSは、住宅ローンや自動車ローンといった伝統的な資産を中心に発展してきましたが、近年は再生可能エネルギーやデータセンターなど、社会のニーズに応じた新しい原資産が登場しています。このように多岐にわたる裏付資産は、投資家にとって分散投資の機会を増やす一方、各資産特有のリスク分析を要する点にも注意が必要です。」

このように、ABSは裏付資産次第でリスク・リターン特性が大きく異なります。従来の住宅ローンや自動車ローンだけでなく、環境配慮や新技術分野との融合も進むことで、多様な投資機会が生まれている反面、資産固有のリスク把握が益々重要となってきています。

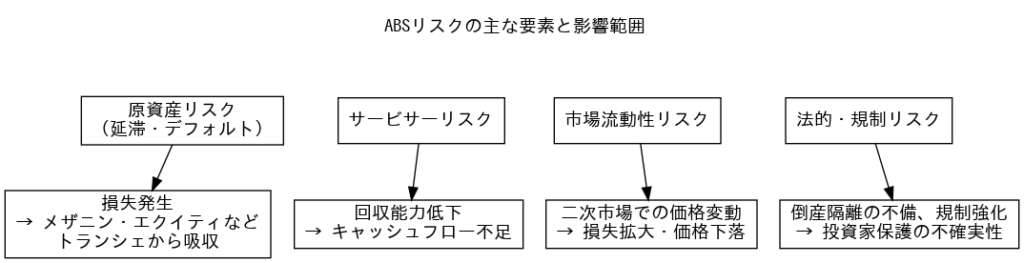

ABSは、発行体にとっては資金調達コストの削減やリスク移転、投資家にとっては高利回りや分散投資といった多くのメリットを提供する一方、原資産の信用不安や構造上の複雑さ、金融市場の変動に伴う流動性リスクなど、特有のリスク要因を抱えています。

投資家・発行体ともに、ABSのメリットを最大化するには、裏付資産の分析やトランシェ設計、信用増強の選択、継続的なモニタリングといった構造的アプローチを総合的に検討する姿勢が不可欠となるでしょう。

まとめ:

「ABSの発行にあたっては、オフバランス化を狙う発行体が実質的にリスクを移転しているかどうかを厳密に判断することが求められます。また、投資家サイドでも開示情報を正しく読み解き、格付けや信用補完が十分機能しているかを検証する姿勢が欠かせません。」

ABSの発行や投資に際しては、各国の規制を理解し、会計処理面で適切にリスクとリワードを整理することが不可欠です。特にオフバランス化や投資家保護に関わる規制強化の潮流は今後も続く見通しであり、最新動向をフォローする姿勢が重要となります。

まとめ:

「2024年は依然として高金利環境が残るものの、各国の利下げ観測を背景にABSへの投資需要が堅調に続いています。2025年にかけては、景気見通しや中央銀行の政策次第でリスクオフ局面が訪れる可能性もあるため、セクターごとのパフォーマンスや信用リスクを綿密に見極めることが重要です。」

このように、ABS市場は再び拡大する兆しをみせながらも、各国・各資産クラスで状況が大きく異なっています。金利環境や経済・地政学リスクを注視しつつ、主要セクターの動向を把握しておくことが、2024年・2025年以降の投資判断および発行戦略において重要なカギとなります。

下表のようなチェックリストを活用し、組成・投資段階で必要な項目を整理すると便利です。

| チェック項目 | 確認のポイント | 優先度 |

|---|---|---|

| 原資産の信用情報・デフォルト率 | – 原資産(住宅ローン、自動車ローン、カード債権など)の過去の延滞率・貸倒率 – セグメント別の信用スコア分布、地域特性 – 経済状況の変化によるデフォルト率の将来見通し | ★★★ |

| トランシェ設計・劣後比率 | – 優先/劣後(サブordinated)などの階層構造 – 劣後分の設定水準が十分か – トランシェ間のリスク・リターン配分(メザニン含む) | ★★★ |

| 信用増強策(保険・保証・OC 等) | – 社内リスクコントロールや外部保証の仕組み(金融保証会社など) – オーバーコラテラリゼーション(OC)の水準 – リザーブ口座(キャッシュリザーブ)の設定 | ★★★ |

| サービス機関(Servicer)の実務体制 | – 債権回収や顧客対応を行うサービサーの業務能力 – バックアップ・サービサーの有無 – サービス契約の期間・更新条件、業務の引き継ぎ手順 | ★★ |

| 主要リスク(信用リスク・金利リスク・流動性リスク) | – 主に信用リスク(デフォルト率・回収率)の評価が中心 – 浮動金利 vs 固定金利によるミスマッチ(ALMリスク) – 証券の流動性不足リスク/二次市場での価格変動 | ★★★ |

| 規制要件・法的構造の適合性 | – 証券化SPVを設立する国・地域の法令・税制上の要件 – 投資家保護規制、格付け要件、バーゼル規制などの適用可否 – True Sale(真の売却)要件・破産リモート性の担保 | ★★★ |

| 会計処理(オフバランス化基準、投資家側の減損リスク) | – 発行体のバランスシート除外基準(移転リスクやコントロール要件) – 投資家側の減損リスク評価・償却のタイミング – IFRS/US GAAP/J-GAAP など会計基準による差異 | ★★ |

| 継続的モニタリング体制 | – 定期レポーティングの頻度・内容(回収状況、未回収残高、延滞率など) – サービサーやSPVの運営状況の監査・レビュー – コベナンツや早期償還条項のトリガー・閾値の確認 | ★★ |

このように、ABSを活用する・投資するうえでは、組成段階のスキーム設計から継続的な監視まで、さまざまな視点でチェックすべき項目が存在します。実務家・投資家ともに、専門家の意見や最新の格付けレポートなどを参照しながら、慎重かつ体系的に対応することが成功のカギとなるでしょう。

まとめ:

「ABSは金利環境や投資家のリスク選好度合いに大きく影響される商品です。しかし、国内外で依然として発行ニーズが強く、2025年以降も多様な原資産が証券化される動きは続くでしょう。」

まとめ:

「本記事を通じて、ABSの基礎から最新事情まで概観していただけたかと思います。より専門的なデータや世界各国の新たな証券化手法を調べる際には、各種格付け機関のレポートや公的機関のサイトなどを活用して、常にアップデートされた知識を取り入れることが肝心です。」

ABS市場は、資産の多様化・技術革新・ESG投資ブームなどを背景に、今後ますます進化すると予測されています。金融実務や投資戦略にABSを取り入れる際は、本記事で紹介した構造やリスク、最新動向を押さえながら、日々変わりゆく環境に柔軟に対応することが成功の鍵となるでしょう。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1,477億円、投資助言継続率91%。(いずれも2025年末時点)

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第532号

一般社団法人日本投資顧問業協会会員

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F