【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

投資を始めるとき、どの金融商品を選ぶべきか迷うことはありませんか?中でも「ETF(上場投資信託)」と「ヘッジファンド」は、それぞれ異なる特徴を持ち、投資家にとって魅力的な選択肢として注目されています。しかし、その違いやメリット・デメリットを正しく理解している人は意外に少ないかもしれません。

本記事では、ETFとヘッジファンドの基本的な特徴から、それぞれの投資戦略やリスク・リターンの違いについてわかりやすく解説します。さらに、投資信託とも比較し、どのような投資家に向いているのかを考察します。自分に合った資産運用の選択肢を見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

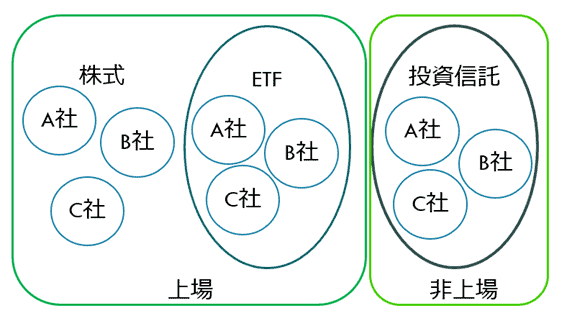

ETF(Exchange Traded Fund)とは、日本語で「上場投資信託」と呼ばれる金融商品の一つです。その名の通り、投資信託の一種でありながら、株式のように証券取引所に上場されており、リアルタイムで売買が可能な点が特徴です。ETFは低コストで分散投資ができることから、初心者からプロの投資家まで幅広い層に利用されています。

ETFは、株式や債券、不動産などさまざまな資産に分散投資できる投資商品です。一つのETFを購入するだけで、特定の市場全体やセクター、国、テーマに幅広く投資することができます。

ETFは株式と同じように証券取引所で売買されます。これにより、リアルタイムでの価格変動を反映した取引が可能であり、流動性が高いというメリットがあります。

ETFは一般的に運用コストが低く設定されています。特に、信託報酬(管理費用)が低い点が魅力です。これにより、長期的な運用でのコスト負担を抑えることができます。

ETFにはさまざまな種類があり、投資家の目的やリスク許容度に応じて選ぶことができます。

ETFは次のような投資家に適しています。

ETFはコストパフォーマンスが良く、投資初心者から経験豊富な投資家まで幅広く活用できる魅力的な投資商品です。次の章では、ETFを他の投資商品(投資信託やヘッジファンド)と比較し、それぞれの違いを深掘りしていきます。

| メリット | デメリット |

| 低い管理費用 | 取引手数料がかかる場合がある |

| 高い流動性 | 市場価格が純資産価値から乖離することがある |

| 取引所での取引が可能 | 短期取引によるコストがかかる可能性 |

| 分散投資が容易 | 特定の市場やセクターへの過剰な露出リスク |

| 税制上の利点がある場合がある | アクティブ管理ETFの場合、管理費用が高くなることがある |

| 項目 | ETF | 投資信託 |

|---|---|---|

| 売買方法 | 証券取引所でリアルタイム取引が可能。 | 証券会社や銀行を通じて購入・解約し、基準価額での売買。 |

| 流動性 | 高い(市場価格で即時売買可能)。 | やや低い(取引価格が1日に1度更新される)。 |

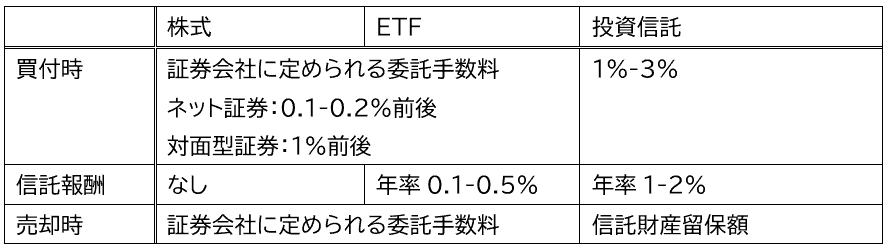

| コスト | 信託報酬が低い。証券会社の売買手数料がかかる場合がある。 | 信託報酬はETFより高い傾向。販売手数料がかかる場合もあるが、ノーロード商品も増加。 |

| 分配金の扱い | 投資家に直接支払われる。 | 分配金の受取または再投資を選択可能。 |

| 運用方法 | インデックス運用が主流(例:日経平均、S&P500)。 | インデックス運用とアクティブ運用の両方が選択可能。 |

| 課税タイミング | 売買や分配金ごとに課税される。 | 解約時に利益に対して課税される。 |

| 投資対象 | 株式、債券、金、原油、特定テーマ(例:AI、再生可能エネルギー)など多様。 | 柔軟な運用が可能で、さまざまな戦略に対応。 |

| 項目 | ETF | ヘッジファンド |

|---|---|---|

| 投資対象 | 株式、債券、金、原油など多様な資産に分散投資が可能。 | 柔軟で多様な資産クラス(株式、債券、不動産、デリバティブ、通貨など)に投資可能。 |

| 運用手法 | 主にインデックス運用(市場指数に連動)。 | アクティブ運用が中心で、レバレッジやヘッジ手法を活用し市場リスクを低減。 |

| 流動性 | 証券取引所でリアルタイムに売買可能で流動性が高い。 | 資金の引き出しにはロックアップ期間があるため、流動性が低い。 |

| 情報の透明性 | 運用内容が明確(指数に連動し、ポートフォリオの構成が公開されている)。 | 運用戦略やポートフォリオの詳細が非公開の場合が多く、透明性が低い。 |

| リスク | 市場リスクに連動するため、市場全体の動向に左右されやすい。 | レバレッジを活用しつつ市場リスクを低減するため、リスクは低いことが多いが戦略に依存。 |

| コスト | 信託報酬が低く、コストパフォーマンスに優れる。 | 成功報酬(一般的に収益の20%)や高額な運用管理費がかかる。 |

| 投資家層 | 一般投資家から機関投資家まで幅広く利用可能。 | 主に高資産層や機関投資家向けであり、最低投資額が高い(例:1,000万円以上)。 |

ETFは主に市場指数に連動するパッシブ運用を行い、低コストで市場全体のリターンを目指します。一方、ヘッジファンドはアクティブ運用を行い、レバレッジやヘッジ手法を駆使して市場リスクを低減しながら高リターンを追求します。このため、ヘッジファンドは市場の動向に左右されにくく、安定したパフォーマンスを提供することが期待されています。

ETFは証券取引所で株式のように売買できるため、流動性が非常に高く、必要なときに資金化しやすいです。一方、ヘッジファンドはロックアップ期間が設けられている場合が多く、短期間での資金引き出しが難しいため、流動性が低いというデメリットがあります。

ETFは運用内容が透明で、投資対象やポートフォリオが明確に公開されています。これに対し、ヘッジファンドは競争上の理由から戦略やポートフォリオの詳細を公開しないことが多く、投資家にとって情報の不透明性がリスクとして認識されることがあります。

ETFは信託報酬が低く、少額から購入可能であるため、一般投資家にとって手軽な選択肢です。一方、ヘッジファンドは高額な成功報酬や運用管理費がかかり、最低投資額が高く設定されていることが多いため、高資産層向けの商品となっています。

ETFとヘッジファンドはそれぞれ異なる投資目的やニーズに応じた商品です。これらの特徴を理解し、自身の投資戦略に適した選択をすることが重要です。

ETFとヘッジファンドは、いずれも資産運用の有力な選択肢でありながら、その特徴や目的は大きく異なります。ETFは低コストで市場全体の成長を享受できるシンプルな商品で、流動性が高く、幅広い投資家に適しています。一方、ヘッジファンドは高度な運用戦略を駆使して市場リスクを低減しながら高いリターンを目指すため、高資産層や機関投資家にとって魅力的な選択肢です。

投資家にとって重要なのは、それぞれのメリットとデメリットを理解し、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことです。流動性を重視するならETF、リスクを抑えつつ市場環境に左右されない運用を求めるならヘッジファンドが適しているでしょう。

どちらの選択肢も、資産運用戦略を構築する上で欠かせないツールとなり得ます。それぞれの特性を活かし、効果的なポートフォリオを構築することが成功への鍵です。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F