【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

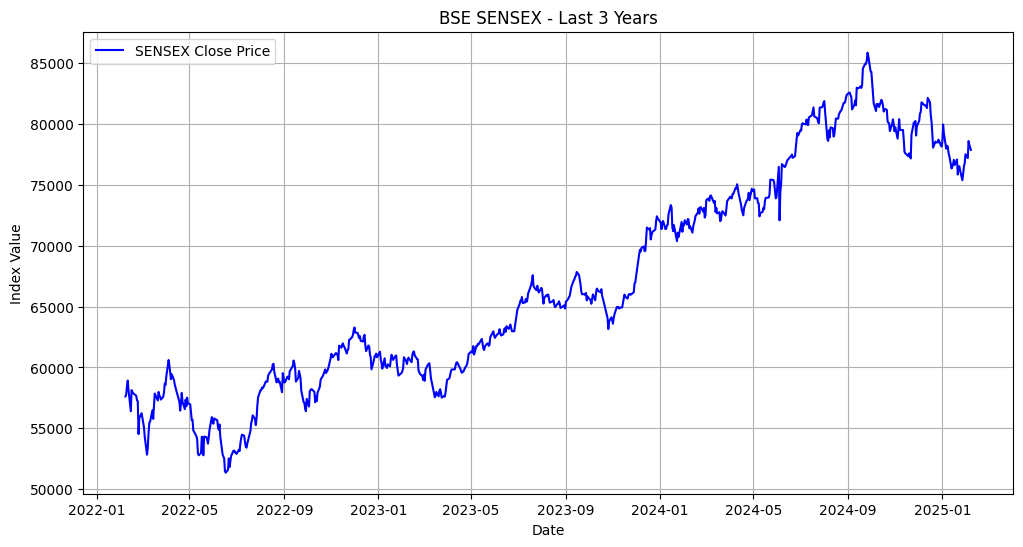

近年、インド株は世界中の投資家から注目を集めています。特に2024年は、インド最大の政治イベントであるローク・サバ(下院)選挙が行われ、与党連合の勝利による政治的安定が期待されるなか、株式市場は大きく揺れ動きました。選挙後は、政府が進めるインフラ投資や製造業振興などの政策が引き続き推進される見通しとなり、国内外の投資家がインド市場に資金を振り向ける動きが強まっています。

一方で、インド特有の高インフレや、新興国ならではの政治・規制リスクも依然として残ります。さらに世界的には、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策、中国経済の減速、中東情勢など、多方面の要因がインド株に影響を及ぼし続けています。2024年後半には外国人投資家の資金流出が目立つ局面もあり、世界経済の変動を受けやすいインド株ならではのボラティリティの高さが改めて認識されました。

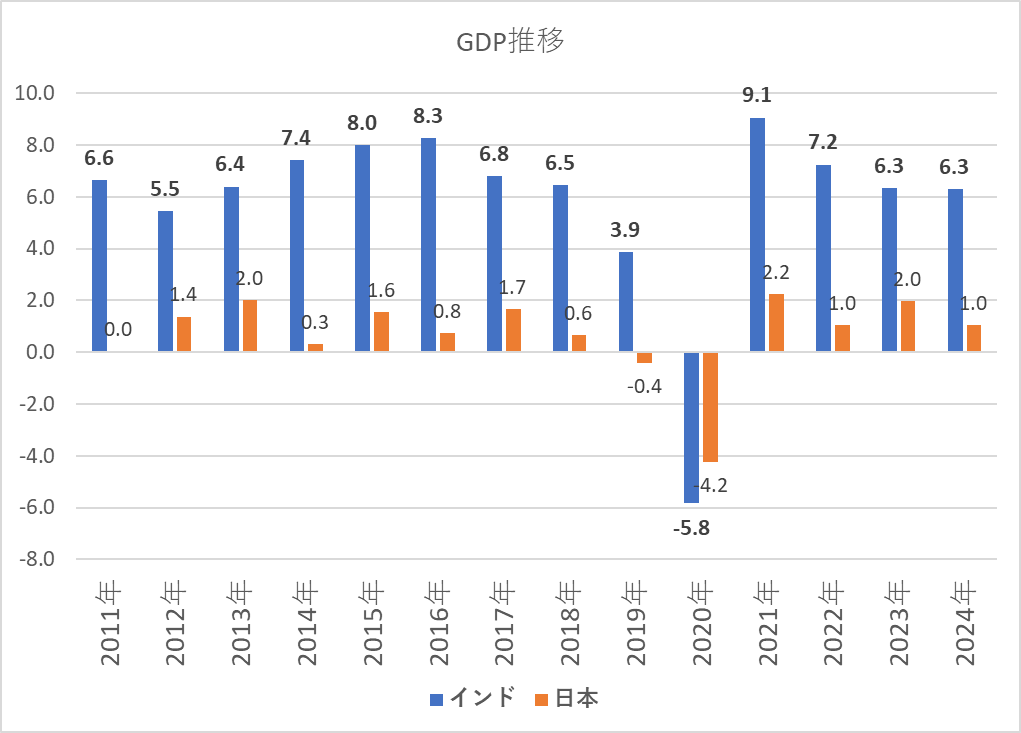

それでも、中長期的に見るとインドには「人口ボーナス」や「内需拡大」「IT・デジタルサービスの競争力」「製造業の再編(いわゆる“中国+1”戦略)」など、堅調な成長を支える要素が数多く存在します。IMFや世界銀行、モルガン・スタンレーといった主要機関はいずれも、2025年以降のインドの経済成長率を6〜7%前後と予測しており、世界主要国の中でも高い伸びが期待されています。

こうした背景から、インド株投資は「高い成長余地とリスクの両面を備えた魅力的な投資先」として認識されるようになりました。本記事では、2024年のインド経済・株式市場の動向を踏まえながら、2025年以降の見通し、成長が期待される産業セクター、そして投資する際の具体的なメリット・リスクや方法について詳しく解説していきます。これからインド株への投資を検討している方はもちろん、既に投資している方にとっても、最新情報を整理するうえでお役立ていただける内容となっています。

2024年のインド経済は、前年度(2023年度)の力強い成長(8%超)から一服しており、政府や主要機関の推計では6.4%前後の成長率になると見込まれています。

一方で、農業生産の持ち直しや政府のインフラ投資が内需を下支えしており、総じて堅調な水準を維持しているのが特徴です。

インド準備銀行(RBI)はインフレ目標を「4%±2%」に設定していますが、2024年は食料品価格の高騰を主因に、その目標上限付近の5〜6%台で推移する場面がありました。特にモンスーン期の不安定な天候による野菜や穀物価格の上昇が懸念材料となり、小売物価指数(CPI)は一時6%台に達しています。後半には野菜や穀物の供給改善によりインフレ圧力がやや和らぎましたが、依然としてインフレ管理はRBIにとって最優先課題です。

RBIはインフレを抑制するため、2023年から引き締め的な金融政策を続けてきました。2024年も政策金利(レポレート)を6.50%程度に据え置き、インフレ動向を注視する姿勢を維持しています。足元では金融政策スタンスを徐々に「中立寄り」に移行する姿勢が示唆されており、早ければ2025年に利下げを開始する可能性があるとの見方も出ています。

2024年春に行われた下院選挙では、与党連合が勝利し、ナレンドラ・モディ首相が続投する形となりました。政治的安定とインフラ投資・製造業振興を中心とする政策が継続されるという見方から、市場は選挙直後に大きく上昇。主要株価指数のNIFTY50やSENSEXは一時過去最高値を更新し、外国人投資家(FPI)からの資金流入も増加しました。

選挙後に成立した2024年度予算では、インフラや製造業分野への巨額投資を継続する一方、財政健全化にも配慮した内容となっています。特に、

といった領域に積極的に予算が割かれました。ただし選挙後の財政負担を考慮し、一部の補助金や公共支出が縮小される動きもあり、企業業績への影響が見え始めたことで市場の警戒感が高まる場面もありました。

総合的にみると、2024年のインド経済は堅調な内需と政府の積極的な政策に支えられ、世界平均を上回る成長率を維持しました。一方で、高インフレや海外投資資金の流出入、地政学リスクなど、不安定要素が残ることも事実です。これらを踏まえて、2025年以降の見通しをどう見るかが、今後のインド株投資のポイントと言えるでしょう。

インド株が高い注目を集める背景には、他の新興国市場と一線を画す「独自の強み」が存在します。ここでは、大きく2つの視点からインド株の魅力を整理します。

インドの人口は2023年時点で約14億人に達し、中国を抜いて世界最大規模になったという推計もあります。さらに、平均年齢が約28歳と若く、世界最大規模の労働力を抱える国として今後も長期的な経済発展が見込まれています。こうした「人口ボーナス期」は、個人消費や住宅・インフラ需要の拡大をもたらし、株式市場にとっても大きな追い風です。

| 1.中国 | 1,433,784 |

| 2.インド | 1,366,418 |

| 3.米国 | 329,065 |

| 人口ボーナス期 | 株価上昇 | |

| 日本 | 1965~2002年 | 8.5倍(1964年~2002年) |

| 中国 | 1995年~2030年 | 5.4倍(1994年~2022年9月) |

| インド | 2020年~2055年 | 1.6倍(2019年~2022年9月) |

インドは所得水準や生活様式の多様性が大きいものの、中間所得層の増加が加速しており、スマートフォンや自動車など耐久消費財の需要拡大も顕著です。農村部においても、農業の生産性向上やデジタル化の普及によって購買力が向上し始めており、これらの要素が内需を下支えする重要な要因となっています。内需主導型の成長は、世界経済が減速した場合でもインド経済を比較的安定させる強みとして注目されています。

| 2017年 | 6.8% |

| 2018年 | 6.4% |

| 2019年 | 3.7% |

| 2020年 | -6.6% |

| 2021年 | 8.9% |

| 2022年 | 8.7% |

| 2023年(予想) | 7.7% |

ナレンドラ・モディ政権が掲げる「メイク・イン・インディア」政策は、製造業育成や雇用創出を目指す国家プロジェクトです。生産連動型インセンティブ(PLI)制度などによって、スマートフォンをはじめとする電子機器や自動車、電気自動車(EV)、さらには半導体関連の分野でも、海外企業のインド進出が進んでいます。

これらの動きが、インド株式市場における製造業セクターの成長余地を広げています。

インドは、ITサービス産業で既に世界的な存在感を放っています。2024年~2025年には米欧のデジタルトランスフォーメーション(DX)需要が再加速する見込みがあり、ソフトウェア開発・アウトソーシングを強みとするインド企業の受注拡大が期待されています。

ITやデジタル関連企業は国際競争力が高く、インドの株式市場を牽引する代表的セクターのひとつです。国内市場の需要拡大に加え、欧米を中心としたグローバル企業からのアウトソーシング需要も堅調なため、インドIT企業の売上高・利益率は総じて高い水準にあります。

インド経済は、製造業ではなくサービス業が主導しています。2022年の実質GDPに占めるサービス業の割合は54.2%で、製造業(32.4%)を上回っています。特に、ITや金融、医療などのサービス業が成長を牽引しています。以下は、GDPの中で大きな割合を占めるサービス業です。

2024年後半のインド株式市場は、ローク・サバ選挙終了による政治的安定や内需拡大の追い風が続く一方で、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策や地政学的リスクなど、外部環境の不確実性に直面してきました。しかし、主要な国際機関や投資銀行は、2025年に向けてインドが引き続き高い成長を維持すると予測しています。ここでは、2025年の見通しを大きく3つの観点から整理します。

IMF・世界銀行の見解

インド準備銀行(RBI)のスタンス

投資銀行各社の予測

米国の金融政策とインドの金利差、さらにはドル・ルピーの為替レートの変動が、引き続き外国人投資家(FPI)の資金フローに大きな影響を与えると考えられます。

国内の個人投資家によるミューチュアルファンドや積立投資(SIP)への資金流入は、過去数年にわたり右肩上がりを続けています。インド国内の金融リテラシー向上や、株式投資を中心とした資産形成ニーズの高まりにより、2025年以降も安定的な買い支え要因となるでしょう。また、国内機関投資家(年金基金・保険会社など)も株式投資へのシフトを進めており、外国人投資家の売り圧力を吸収できる土台が整いつつあります。

政府主導のインフラ投資(道路・鉄道・港湾など)は、2025年も経済成長をけん引する主要テーマのひとつとなります。大規模な都市開発やメトロ計画、新空港建設などのプロジェクトが進行中で、建設関連や資材、輸送サービスなど幅広い企業が恩恵を受ける可能性があります。

「メイク・イン・インディア」政策の加速により、電子機器の現地生産拡大や自動車(特に電気自動車)分野での投資が活発化しています。国際企業の工場誘致や、PLI制度による設備投資支援も続くと見られ、サプライチェーン全体に新たなビジネスチャンスが生まれそうです。

インドのIT企業は、欧米の企業向けアウトソーシングやソフトウェア開発をはじめ、DXやクラウドサービス、AI分野にも勢力を拡大しています。2025年以降も世界規模でIT需要が増すなか、優位性を維持するインド企業には引き続き高い成長が期待されます。

クリーンエネルギーの拡大はインド政府の重要政策の一つ。太陽光・風力発電の大規模プロジェクトや、グリーン水素の開発など、再生可能エネルギー分野に対する投資が拡大しています。海外からの資本や技術提携の動きも活発で、環境関連セクターが中長期的に成長するポテンシャルを秘めています。

こうしたセクターの成長は、内需主導型の経済構造と海外市場の需要を同時に取り込むことで、インド経済をさらに押し上げることが期待されています。2025年も引き続き政策的な追い風が続くと見込まれるため、インド株は世界の投資家にとって「高成長と多様なセクター機会が期待できる有力市場」として注目されるでしょう。

インド株は高い成長が期待できる一方、新興国市場として特有のリスクも内包しています。投資判断を行う際には、ポジティブ面・ネガティブ面の両方をしっかりと認識することが重要です。

地政学的リスクや供給網の分散を意識する企業が増える中で、インドは「中国+1」の生産拠点として注目度が高まっています。世界的なサプライチェーン再編の動きに伴い、製造拠点・投資資金がインドに流入することで、関連企業の売上・利益拡大が期待できます。

インド国内の機関投資家や個人投資家による株式投資が増加しており、SIP(積立投資)やミューチュアルファンドを通じた安定的な資金流入が市場を下支えしています。短期的に海外資金が流出しても、国内資金が買い支えることで暴落を回避するケースが増えてきています。

インド株は近年の大幅上昇や成長期待を背景に、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)が相対的に高水準となっている銘柄も少なくありません。他の新興国市場と比較すると、すでに「割高」な評価がついている場合があり、投資時期の見極めが重要です。

総じて、インド株は高成長の恩恵を享受できる魅力的な投資先である一方、為替や政治、国際情勢などのリスク要因も多岐にわたります。投資を検討する際には、自身のリスク許容度や投資期間を踏まえてポートフォリオを組み、適切な分散投資や情報収集を行うことが不可欠です。

インド株への投資は、国内で購入可能な投資信託やETFを利用する方法と、現地口座を開設して個別銘柄を直接売買する方法、大きく2つに分けられます。ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理します。

このように、インド株へ投資する方法にはさまざまな選択肢があります。最終的には、投資目的や資金規模、リスク許容度、情報収集の手間などを考慮して最適な方法を選ぶことが大切です。投資信託やETFなどの「間接投資」で手軽に始めるのか、インド市場の個別銘柄をしっかり分析し「直接投資」に挑戦するのか、自身の投資スタンスに合わせて検討してみてください。

2024年のインド株式市場は、ローク・サバ選挙による政治的安定や内需拡大が好材料となる一方、高インフレや米国FRBの金融政策、地政学リスクによる海外資金の流出など、不安定な要因も併存しました。しかし、IMFや世界銀行など主要機関の予測では2025年も6~7%前後の成長率を見込み、中長期的にはなお大きな伸びしろがあると期待されています。以下に、インド株投資を検討する上で押さえておきたいポイントを総括します。

インド株は、将来的に大きく成長する余地がある一方で、グローバルな資金の動きに左右されやすい側面も持ち合わせています。投資を検討する際は、自分がどの程度の期間とリスク許容度で運用するのかを明確にし、必要に応じて専門家のアドバイスを活用しながら戦略を立案すると良いでしょう。日本国内で投資が容易になっていることもあり、インドの高い経済成長を取り込むチャンスは広がっていますが、焦らず着実に情報収集・資産配分を行うことが成功への第一歩です。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1,432億円(2024年12月末時点)。

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号

一般社団法人日本投資顧問業協会会員

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F