【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

「ヘッジファンド」と聞くと、海外の大物投資家が莫大な利益を出すイメージや、“秘密主義”でベールに包まれた世界を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実際、ヘッジファンドは一般投資家にとって参入ハードルが高く、情報が限られているため、その仕組みが分かりにくい存在です。

一方で、ヘッジファンドの運用戦略は非常に幅広く、下落相場でも利益を狙える柔軟性を備えています。実績あるファンドマネージャーが巧みに運用することで高い収益を上げてきた事例も数多く、“ハイリターン”を象徴する投資の一つとして注目されてきました。

本記事では、「謎に包まれたヘッジファンドの仕組みをわかりやすく解説」をテーマに、ヘッジファンドとはそもそも何なのか、投資信託との違いはどこにあるのか、といった基本的な疑問から、具体的な運用戦略やリスク・メリットに至るまで、段階を追ってご紹介していきます。最後までお読みいただくことで、ヘッジファンドがどのように機能し、どのように高いリターンを生み出しているのか、その“謎”が少しずつ解明されるはずです。

そもそもヘッジファンドとは何か詳しく知りたい方は「ヘッジファンドとは何か簡単に解説!投資信託との意味の違いは?」をぜひ参考にしてください。

また、ヘッジファンドの運用方法については、日本の投資信託と比較しながら解説したこちらの記事をご参照ください。

ヘッジファンドの仕組みを理解するうえで、まずは「一般的な投資信託(公募投信)とは何が違うのか?」を押さえておくことが重要です。ヘッジファンドには、「高いリターンを狙える反面、情報が少なく謎が多い」というイメージがつきまといますが、その背景には運用手法や規制の違いが大きく影響しています。ここでは、両者を比較しながらヘッジファンドの“前提知識”を整理していきましょう。

公募投信は、主に決められた投資方針やインデックスに沿って運用することが一般的です。一方、ヘッジファンドは株式の買い(ロング)・空売り(ショート)を組み合わせる「ロング・ショート戦略」や、金利や通貨、コモディティなど様々なアセットに積極的に投資する「グローバルマクロ戦略」など、非常に幅広い運用手法を用います。

こうした多様な手法により、市場環境が悪化していても下落リスクをヘッジしつつ収益を狙えたり、特定のイベント(M&Aや企業再編など)を狙って大きなリターンを得ることが可能です。投資手法の柔軟性はヘッジファンド最大の強みと言えますが、一方で運用の複雑さゆえに、一般投資家にはなかなか理解しづらい面もあります。

もう一つの違いとして、ヘッジファンドには「ロックアップ期間」と呼ばれる、出資した資金を一定期間引き出せないルールがある場合が多い点が挙げられます。これはファンドマネージャーが長期的な戦略を遂行できるようにするための仕組みです。

公募投信は基本的に平日であれば毎日売買(解約)が可能ですが、ヘッジファンドは数ヶ月に1回、あるいは年に数回しか解約できないケースもあります。こうした制限により資金の流動性は下がりますが、ファンドマネージャーにとっては長期投資戦略を遂行しやすくなるメリットがあります。

公募投信は多くの一般投資家を対象とするため、金融当局による厳格な規制や情報開示ルールが定められています。運用レポートの定期公開や運用方針の開示などが義務付けられており、投資家はその内容を比較的容易に把握できます。

一方で、ヘッジファンドは「私募」で資金を募ることが多く、募集対象が限られた投資家層(機関投資家や富裕層など)に絞られているため、公募投信に比べると規制が緩やかです。その結果、運用戦略や投資先などの情報開示も公募投信ほど厳しく求められません。

ヘッジファンドは、独自の運用戦略や取引手法が最大の“商品力”となります。手の内を詳細に開示してしまうと、競合ファンドや投資家に模倣されるリスクが高まります。また、流動性やレバレッジ活用など、ファンドマネージャーの裁量が大きい運用手法も多いため、逐一情報を開示することはファンド側にとって大きな負担やリスクになり得ます。

こうした背景から「運用の詳細は公開しない」という姿勢が根付いており、結果的に一般投資家には「ヘッジファンド=謎」というイメージが残ります。しかしながら、情報開示の少なさはリスクの一端でもあるため、投資を検討する際には十分なリサーチや専門家のサポートが欠かせません。

ヘッジファンドと一般的な投資信託の違いを押さえたところで、次に「ヘッジファンド自体はどのような構造で運営され、どのような流れで収益が生まれるのか?」という本題に入りましょう。ここでは、オフショア拠点に設立される理由や、投資家とファンドマネージャーとの関係、資金がどのように動いてリターンが生まれるのか、そしてファンドマネージャーの具体的な役割について解説します。

多くのヘッジファンドは、ケイマン諸島やバミューダなど“オフショア”と呼ばれる地域に拠点を置いています。これらの地域は税制上の優遇措置(タックスヘイブン)が存在し、ファンドにかかる税負担が軽減されることが大きな理由の一つです。

また、オフショア地域ではファンドの設立・運営に関する規制が比較的緩く、運用手法の自由度が高くなります。ヘッジファンドが多彩な投資戦略を実行するうえで、法律や規制の制約が少ないことは大きなメリットとなります。

ヘッジファンドは通常、「ファンドマネージャー」が運営するファンドに対して、投資家(主に富裕層や機関投資家)が資金を拠出する形で成り立ちます。

投資家とファンドマネージャーの関係を、契約(出資契約やパートナーシップ契約など)で明確に規定し、報酬やリスク負担の仕組みが整えられているのが一般的です。

ヘッジファンドの資金の流れをシンプルに示すと、以下のようになります。

運用成果がプラスの場合は配当や売却益が投資家に還元され、同時にファンドマネージャーの報酬(成功報酬)も増えます。一方で、運用損が発生してしまった場合は、投資家の元本が毀損するリスクもある点に注意が必要です。

ヘッジファンドには、ロックアップ期間という「投資家が資金を解約できない一定期間」が設定されていることが多いのも特徴です。ロックアップ期間中は原則として出資額の引き出しができず、ファンドマネージャーは長期にわたる投資戦略を遂行しやすくなります。

投資家への分配タイミングはファンドごとに異なり、年に一度や四半期ごとに運用成績をまとめ、分配する仕組みをとるファンドもあります。分配の詳細は契約内容で定められているため、投資を検討する際は「どのタイミングで、どのように運用成果が還元されるのか」を必ず確認しましょう。

ファンドマネージャーはヘッジファンドの“司令塔”として、投資戦略を立案し、実際の売買オペレーションを実行します。株式や債券、為替、コモディティなど、さまざまな市場にアクセスし、相場の変動を読み解きながらポジションを組み立てていきます。

たとえば「ロング・ショート戦略」であれば、割安だと判断した銘柄を買い、割高だと判断した銘柄を売ることで、両方向のポジションを取り、相場全体が上下しても一定のリターンを狙えるよう工夫します。このように、ファンドマネージャーの運用手腕が収益のカギを握ります。

ヘッジファンドにおいては、**レバレッジ(借入金やデリバティブを活用して投資効率を高める手法)を用いる場合も多く、リスク管理の徹底が必須となります。相場の急変が起きた際の損失を最小限に抑えるため、ポジション調整やヘッジ取引を適切に行うことは、ファンドマネージャーの重要な責務です。

また、ヘッジファンドの報酬体系は、「管理報酬(一般的に2%程度)」と「成功報酬(運用益の20%程度)」**の組み合わせが多いとされています。これにより、ファンドマネージャーは高いリターンを目指すインセンティブを持つ一方、リスクを取りすぎる可能性もあるため、投資家がファンドを選ぶ際には、リスク管理体制がどの程度整っているかを確認する必要があります。

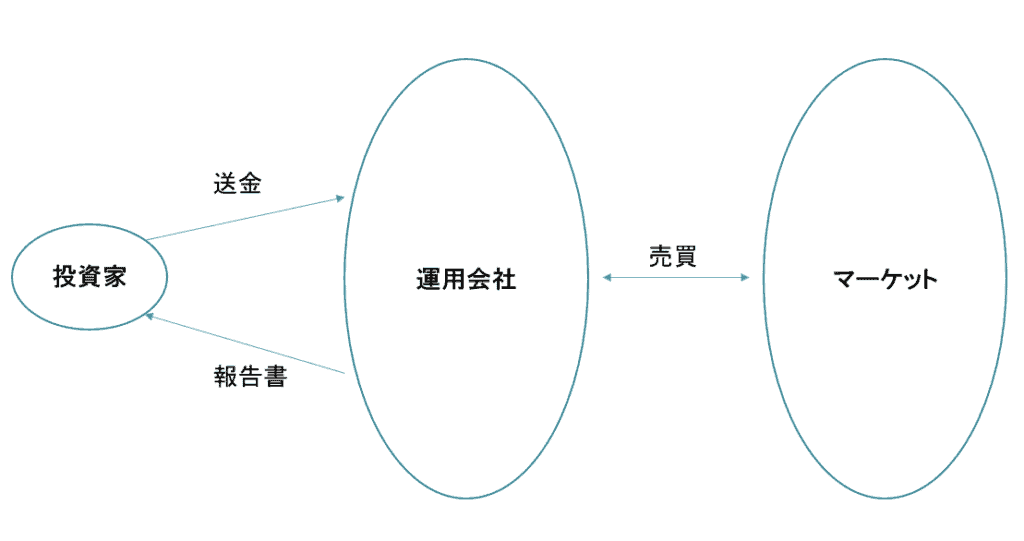

「ヘッジファンドに投資する」というと、資金管理や実際の売買、報告書の作成など全て運用会社が行うようなイメージになると思います。

◆投資家のイメージ

運用会社は運用を行う上で最も重要になりますが、実際はファンドを構成する多くの外部業者が存在しており、様々な役割を担っています。簡単に表すと下図のようになります。それぞれの役割について見ていきましょう。

◆実際のヘッジファンドの仕組み

運用戦略や投資対象を決定し、プライムブローカーを通じて運用の指示を行います。実際にマーケットで取引を行うのはプライムブローカーの役割になるため、基本的な運用会社の役割は運用の指示を行うことになります。

ファンドが保有する有価証券や現金の保管・管理を行います。実際にヘッジファンドに投資をする際は、運用会社でなくこのカストディアンに送金することになります。JPモルガンやシティバンク、BNYメロンなど大手の金融機関が多く利用されているようです。

カストディアンはヘッジファンドの資産を保管するため、ファンドの運用において重要な存在です。彼らはアドミニストレーターやオーディターに対して資産の詳

ファンドの価格算出や税務・法務上の手続き、解約や申し込みの受付など事務作業を受け持つ会社です。ヘッジファンドは様々な金融商品を扱うことから価格算定が難しく、事務管理会社にも高い専門性が求められます。そのため、高いレベルでのノウハウがある大手の事務管理会社に集まる傾向があります。

アドミニストレーターはヘッジファンドの運用データを収集し、それをオーディターやカストディアンに提供します。彼らはファンドのパフォーマンス評価に重要な役割を果たし、投資家に対する透明性を提供します。

複雑で高度な金融商品において適切な評価が行われているかどうかを監査する役割を果たします。事務管理会社の作成する報告書や会計処理に虚偽がないかどうかチェックする会社です。

オーディターはヘッジファンドの財務と運用における独立性と信頼性を提供します。彼らはアドミニストレーターやカストディアンから提供されたデータを基に監査を行い、ファンドの運用が規制に適合していることを確認します。

報告書に信用力を与えることが目的のため、実績と信用のある四大会計事務所(アーンスト&ヤング、デロイトトーマツ、KPMG、PwC)が多くのシェアを占めます。

では、なぜヘッジファンドはこうした構成になっているのでしょうか。

ひと言でまとめると、投資家の信用を得て資金を集めるためです。

過去にヘッジファンドを騙った詐欺としてポンジスキームが有名ですが、これは投資家から集めた資金を運用せず、配当金と偽って分配するだけの仕組みです。報告書では順調に運用されていると見せかけており、多くの投資家が詐欺に遭った事件でした。

金融リテラシーの高い投資家や年金基金などの機関投資家は、ヘッジファンドに投資する際にファンドの管理体制、運用が本当に行われているか、報告書の監査は間違いなく行われているかといったデューデリジェンスを入念に行い、ファンドを選定しています。

過去のポンジスキームを用いた詐欺事件を振り返ると、運用会社のグループ会社が不適切な監査を行っていたり、カストディアンで資産を保全する仕組みが取られていませんでした。

現在このような仕組みを取っていないヘッジファンドには投資家の資金は集まらず、思うような運用を行うことができません。運用会社が透明性と正当性を投資家に向けてアピールするために、このような仕組みになっているのです。

上記のような仕組みを取っているかどうかが、ヘッジファンドに投資する際にチェックするべきポイントになります。

カストディアンで資金を分別管理していない場合は運用会社が資金を持ち逃げしてしまうことが可能ですし、監査法人や事務管理会社が運用会社の系列であったりすると運用報告書の数字をごまかすことができます。

世界にはヘッジファンドを騙る詐欺案件も多く存在していますが、投資して問題のないヘッジファンドかどうかの判断を個人で行うことは難しいです。

機関投資家も投資しているような世界で認められているヘッジファンドへのご投資を検討されている方は、ぜひヘッジファンドダイレクトにご相談ください。ヘッジファンドダイレクトでは、確実に調査を行ったファンドのみを紹介しているため、納得できる資産運用をサポートします。

ヘッジファンドは2000年以降運用残高を急激に増やし、ヘッジファンド向けのサービスとしてプライムブローカレッジ業務が一般的になってきました。このサービスのおかげで多くのヘッジファンドが運用開始して間もない時期から、分別管理や運用レポートの配信、リスク管理等様々な繁雑な業務から解放され、運用に専念できる環境が整ってきています。

反対に言うとこうした分別管理や事務管理会社などを使わないヘッジファンドは資金が集まらず、機関投資家の資金が入らない環境になっています。

多くのヘッジファンドを語る詐欺は、一般的なヘッジファンドで行われる分別管理や事務管理会社を使わず、運用レポートのデータも多くの不審点が見つかります。

多くのヘッジファンドは運用の規制が少ない代わりに露出に規制がかかります。

・ヘッジファンドが直接資金をインターネットで募集している

・ヘッジファンドなのに口コミ・ランキングサイトが多い

・高配当を売り物にしている

・過去のシュミレーション実績のみ開示

・投資対象の一部の実績を強調して説明

・自分は他社ではできないアルゴリズムを持っている

上記のような説明の場合は一歩止まってよく考えてみる必要があります。

詳しくは【資産運用詐欺の見分け方】よくある7つの手口と騙されないための心構えを紹介!も参考にしていただければ幸いです。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1,432億円(2024年12月末時点)。

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号

一般社団法人日本投資顧問業協会会員

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F