【ヘッジファンド投資をお考えの方へ】

0120-104-359

平日 10時~19時

「ヘッジファンド」という言葉を聞いたことがあっても、その具体的な内容や投資信託との違いについて詳しく知る機会は限られているかもしれません。本記事では、ヘッジファンドとは何か、そしてなぜ多くの投資家から注目されているのかを分かりやすく解説します。さらに、一般的な投資信託と比較しながら、ヘッジファンドならではの独自の特徴や魅力についても触れていきます。

投資の世界でヘッジファンドは、特別な位置づけを持つ存在です。その運用方法は非常に多様で、複雑な戦略が用いられることが多い一方で、独自のリスク管理手法や柔軟な運用が特徴です。市場の変動が激しい局面でもその強みを発揮し、リスクをコントロールしながらリターンを追求する姿勢が、ヘッジファンドの本質と言えます。

この記事を通じて、ヘッジファンドの基本を理解し、その魅力を発見する手助けとなることを目指します。投資信託とは一線を画するヘッジファンドの特性を知ることで、新たな投資の可能性を見出すきっかけとなれば幸いです。

ヘッジファンドの起源は1949年、アメリカでアルフレッド・W・ジョーンズによって創設されたと言われています。ジョーンズは、株式の「買い(ロング)」と「売り(ショート)」を組み合わせた「ヘッジ」戦略を採用し、株価の上昇だけでなく下落からも利益を得ることを目指しました。この戦略が「ヘッジファンド」という名称の由来です。

ヘッジファンドの基本概念は、市場の変動リスクを「ヘッジ」しつつ、積極的に利益を追求することにあります。これには、従来の投資信託が行う分散投資に加え、レバレッジ(借入金による投資)やデリバティブ(金融派生商品)を活用する複雑な戦略が含まれることが多いです。

一般的な投資信託と比較して、ヘッジファンドは運用の自由度が高い点が大きな特徴です。これは、ヘッジファンドが特定の投資家に限定されているため、規制が比較的緩やかであることによります。また、運用成果に応じた報酬体系を採用しているため、ファンドマネージャーには高い運用成果を追求するインセンティブが働きます。

しかし、この自由度の高さにはリスクも伴います。ヘッジファンドの戦略やリスク管理手法を理解し、自身の投資目的やリスク許容度に合致するかを慎重に判断することが重要です。次のセクションでは、ヘッジファンドが採用する具体的な運用戦略について詳しく見ていきます。

ヘッジファンドは、上げ相場だけでなく下げ相場でもリターンを目指す絶対収益型の運用を行うファンドです。その特徴として、以下の点が挙げられます。

ヘッジファンドは高コストがかかりますが、その分、ハーバード大学やオックスフォード大学など優秀な人材を集め、従来のインデックス投資を上回る運用を目指しています。

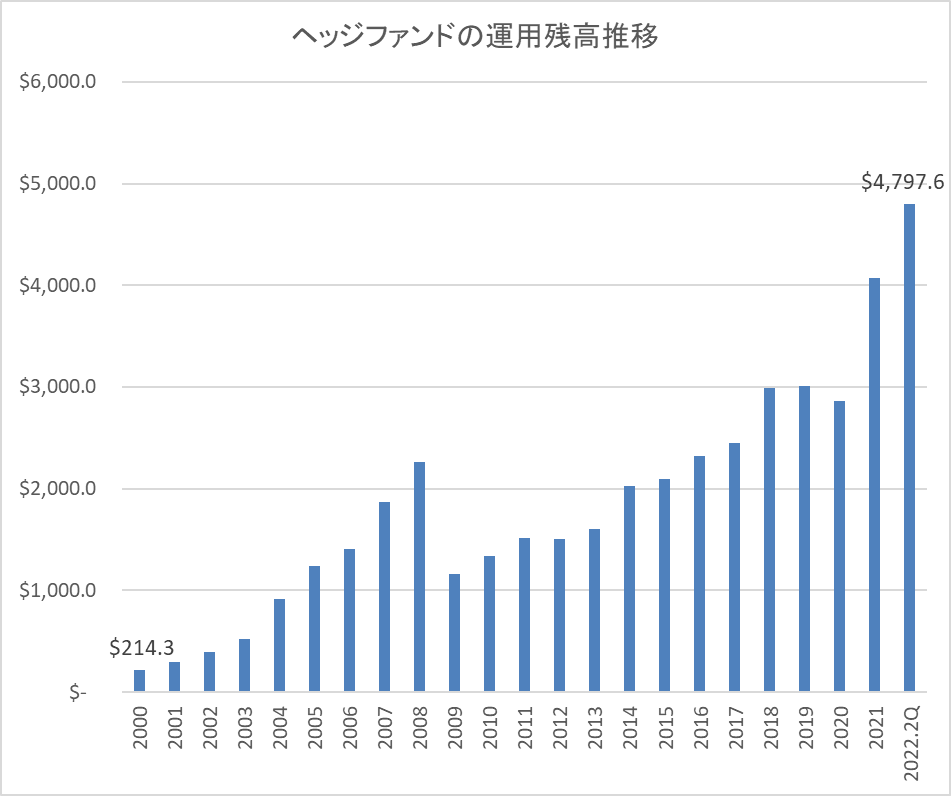

また、ヘッジファンドは絶対収益を目標とするため、他の資産との相関性が低く、分散投資先としての重要性が高まっています。その影響もあり、ヘッジファンドの運用残高は増加を続け、バークレイヘッジの報告によれば2022年には4797億ドル(約670兆円)と過去最高を記録しました。

ヘッジファンドは、リスクを取りながらも高いリターンを目指す投資家にとって、魅力的な選択肢となっています。

| 比較項目 | 一般的な投資信託 | 一般的なヘッジファンド |

|---|---|---|

| 投資家 | 個人投資家 | 機関投資家 |

| 運用方針 | 相対収益 | 絶対収益 |

| 出資金 | 100円〜 | 1,000万円〜 |

| 運用者 | サラリーマン | 経営者 |

| 成功報酬 | なし | あり |

| 空売り | 規制あり | 可能 |

| レバレッジ | 規制あり | 可能 |

ヘッジファンドと投資信託の大きな違いとして、運用目標の「絶対収益」と「相対収益」が挙げられます。

投資信託は、空売りを行うことができないため、下げ相場ではリターンを追求しにくいのが現状です。一方、ヘッジファンドは、空売りやオプションなどを活用し、下げ相場でもリターンを目指す戦略を採用できます。この運用の自由度の違いは、投資信託が高い規制の下で運用されるのに対し、ヘッジファンドが比較的規制の少ない環境で運用されることに由来します。

そのため、投資信託は誰でも気軽に投資できる一方、ヘッジファンドは専門的な知識が必要であり、アドバイザー(ゲートキーパー)を通じて運用するのが一般的です。

ヘッジファンドは広告を打つことができないため、その存在自体を知ることが一般投資家には困難です。ヘッジファンドは運用の専門家によって直接運用され、販売会社などを介さず直接投資が原則です。しかし、ヘッジファンド側には投資家の知識や資産状況を事前に把握する術がなく、また説明のための人員を雇っていないことが多いのが現状です。

その結果、ヘッジファンドが資金を預ける対象は以下に限定されることが一般的です。

いずれの場合でも、ヘッジファンドにたどり着くには高い情報収集能力が必要です。そのため、投資家がヘッジファンドにアクセスする際には、**ゲートキーパー(投資助言会社)**と呼ばれるアドバイザーの助けを借りるのが一般的です。

ヘッジファンドの最低投資金額はファンドによって異なり、10万ドル、50万ドル、100万ドル、さらには1,000万ドルとさまざまです。この金額には次のような傾向があります。

また、新聞などで紹介される「伝説のヘッジファンド」は、新規受付を停止している場合が多く、投資は既存顧客向けに限定されていることが一般的です。そのため、これらのファンドに新たに投資するのは極めて困難です。

ヘッジファンドへの投資は専門知識や高い資産が必要であり、個人で直接アクセスするのは現実的ではありません。そのため、信頼できるアドバイザーやゲートキーパーを活用することが、ヘッジファンド投資を成功させる鍵となります。

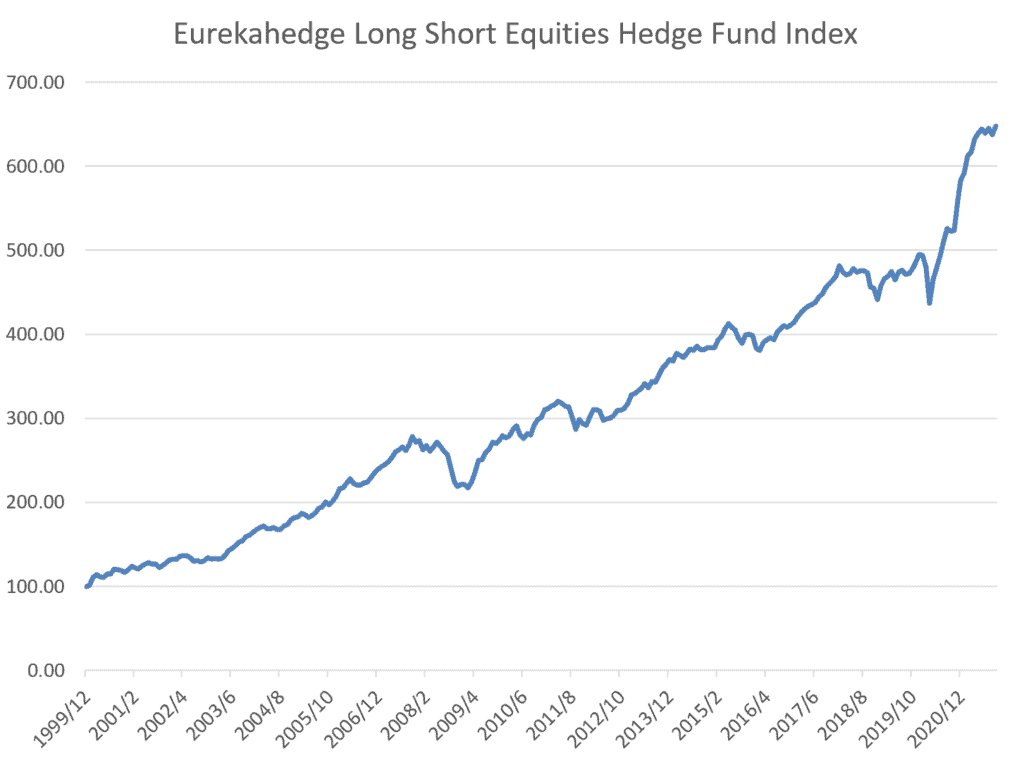

株式ロング・ショート戦略とは、割安な株を購入(ロング)し、割高な株を売却(ショート)することで、市場リスクを抑えつつ、個別銘柄の割高度からリターンを目指す戦略です。この手法は、株式市場全体の動向に影響されにくく、個別銘柄の選別能力による収益を追求します。

市場リスクを完全に中立化させる手法はマーケット・ニュートラル戦略と呼ばれ、リスクヘッジを行うことから「ヘッジファンド」という名称の由来にもなっています。この戦略は、ヘッジファンドの創設者とされるアルフレッド・ジョーンズが採用した基本戦略であり、現在でもその手法は広く使われています。

株式ロング・ショート戦略の特徴は以下の通りです。

株式ロング・ショート戦略は、市場リスクを管理しながら個別銘柄の割高度に基づく収益を追求するため、ヘッジファンドの中でも基本的かつ重要な戦略とされています。適切な銘柄選択とポジション管理が成否を分けるため、熟練した運用者が必要となります。

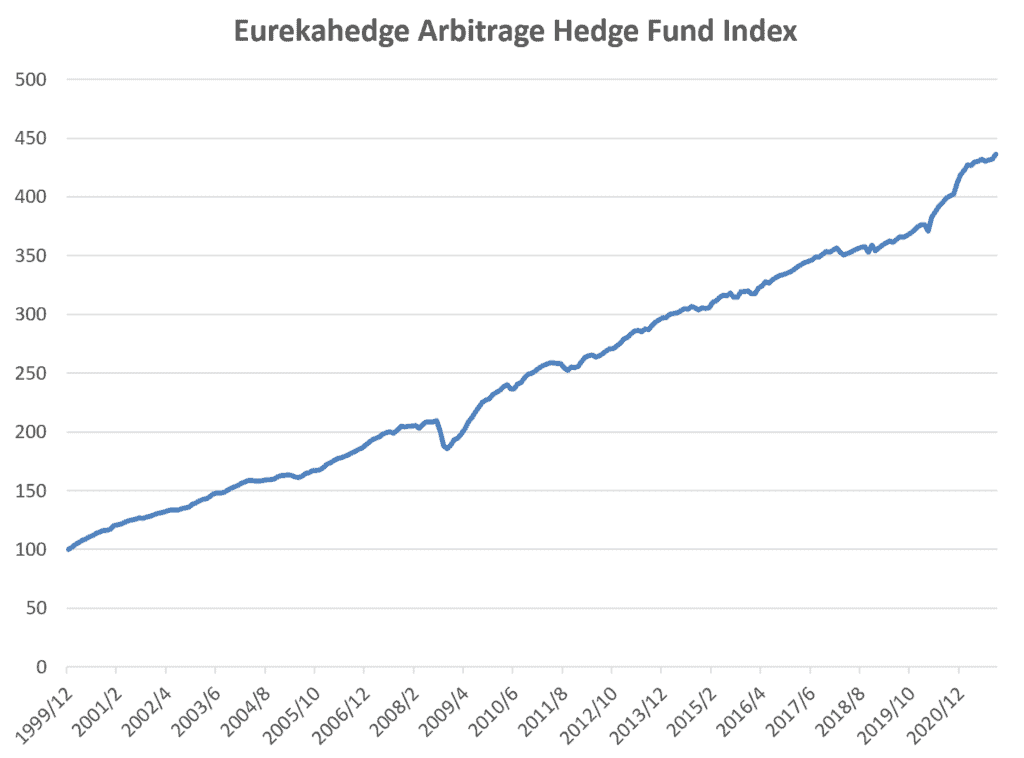

アービトラージ戦略は、主に債券や転換社債で利用されるヘッジファンドの代表的な運用手法の一つです。この戦略では、**理論価格と実際の市場価格のわずかな乖離(価格のゆがみ)**を利用し、レバレッジを活用して売買を同時に行い、さや抜き(スプレッド)でリターンを追求します。

普段は市場リスクを抑えた安定的な運用が可能ですが、リーマンショックのような市場危機では一時的に下落する傾向があります。この下落は、質への逃避現象により債券価格が影響を受けるためです。ただし、危機時でもS&P500などの株式市場と比較すると相対的に安定していたといえます。

アービトラージ戦略は、市場リスクを抑えつつアルファ(超過収益)の獲得を目指す運用手法であり、まさにヘッジファンドらしい戦略といえます。ただし、投資機会が減少する環境では、過剰

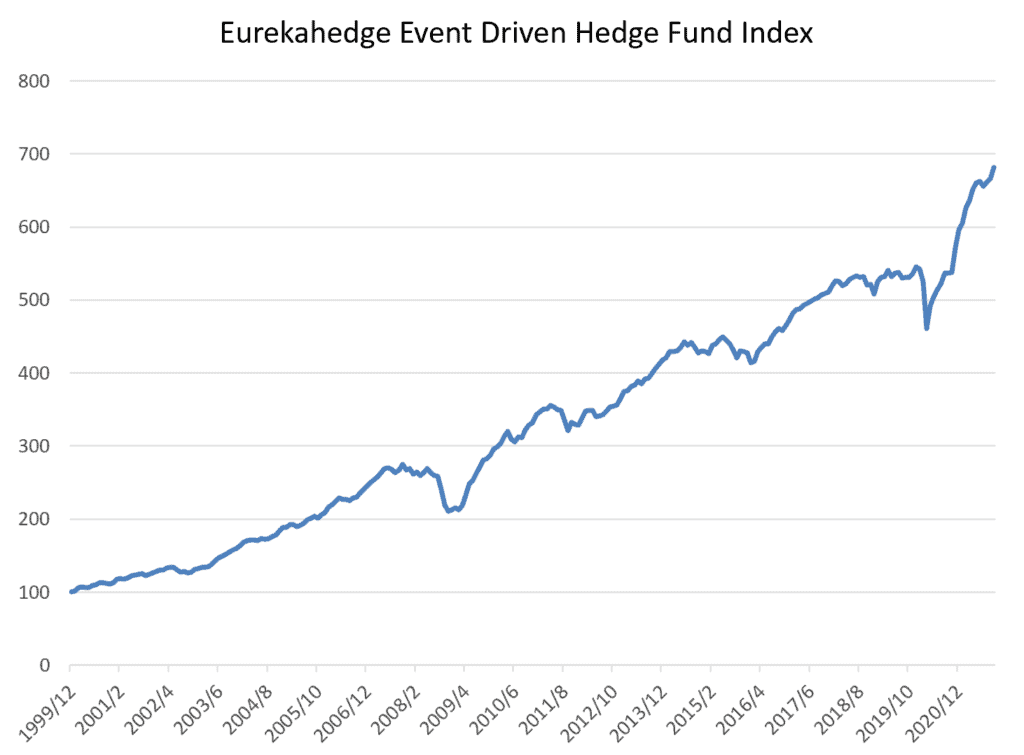

イベント・ドリブン戦略は、企業の業績や本質的価値以外の「カタリスト(価格が動くきっかけ)」を利用して運用する戦略です。主な投資対象には以下が含まれます。

この戦略は、市場リスクとの連動性が低く、投資対象固有のイベントを通じて収益を得るため、分散投資効果が高いとされています。

イベント・ドリブン戦略の魅力は、市場全体の動向に左右されにくい点にあります。市場リスクを抑えつつ、特定のイベントを通じて収益を得ることで、他の資産と相関性が低い分散効果が期待できます。ただし、イベント自体が予想外の結果となった場合、リターンが大きく変動する可能性があるため、個別案件のリスク評価が重要です。

イベント・ドリブン戦略は、専門的な分析能力が必要な戦略であり、高リスク・高リターンを追求する投資家に適した手法です。市場の下落時に仕込むことが成功の鍵となる場合が多いと言えます。

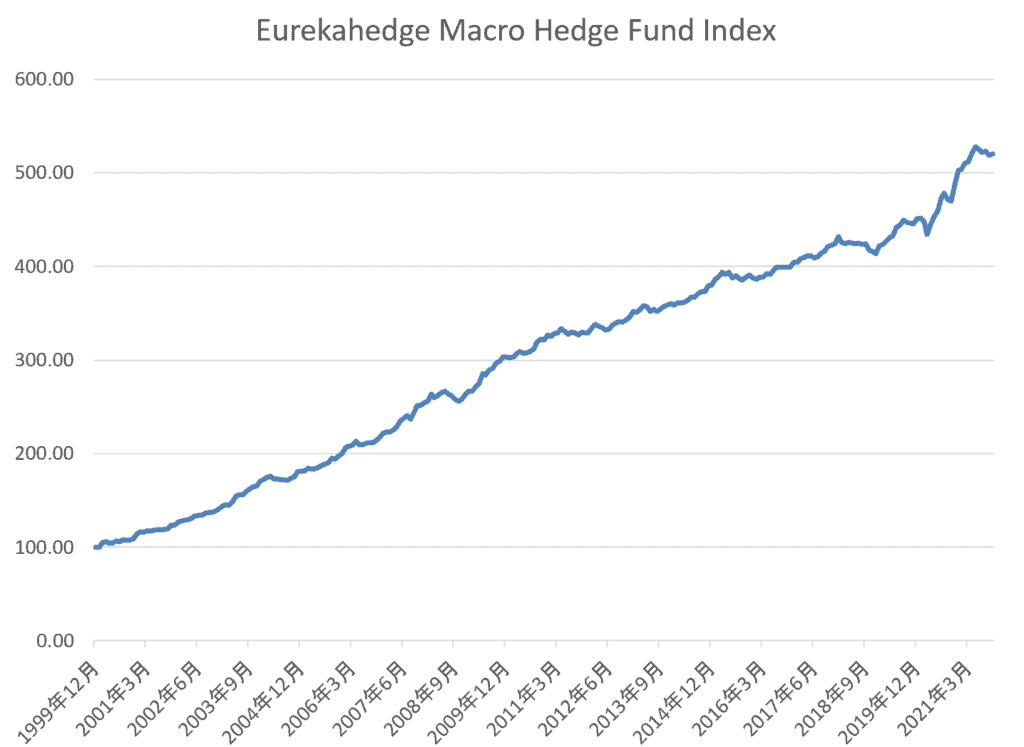

グローバル・マクロ戦略は、個別の企業分析から投資先を選ぶボトムアップ戦略とは異なり、経済イベントや大局的な視点(マクロ視点)をもとに投資先を決定する戦略です。世界規模の経済や政策、地政学的な要因を分析し、これらが市場に与える影響を活用してリターンを追求します。

グローバル・マクロ戦略は流動性の高い市場を対象とするため、迅速な売買が可能でリスク管理がしやすい一方、レバレッジの活用により相対的にリスクが高い場合があります。また、現在アクセス可能なマクロファンドは、比較的インデックスよりハイリスクなものが多いとされています。

グローバル・マクロ戦略は、広範な経済視点を活用し、柔軟性のある運用を行う点で魅力的な手法です。ただし、投資対象が頻繁に変化する特性を理解し、戦略のリスク管理能力を重視することが重要です。大手ファンドは安定した運用が多い一方、小型ファンドは積極的なスタンスをとる傾向があるため、自身のリスク許容度に合わせた選択が求められます。

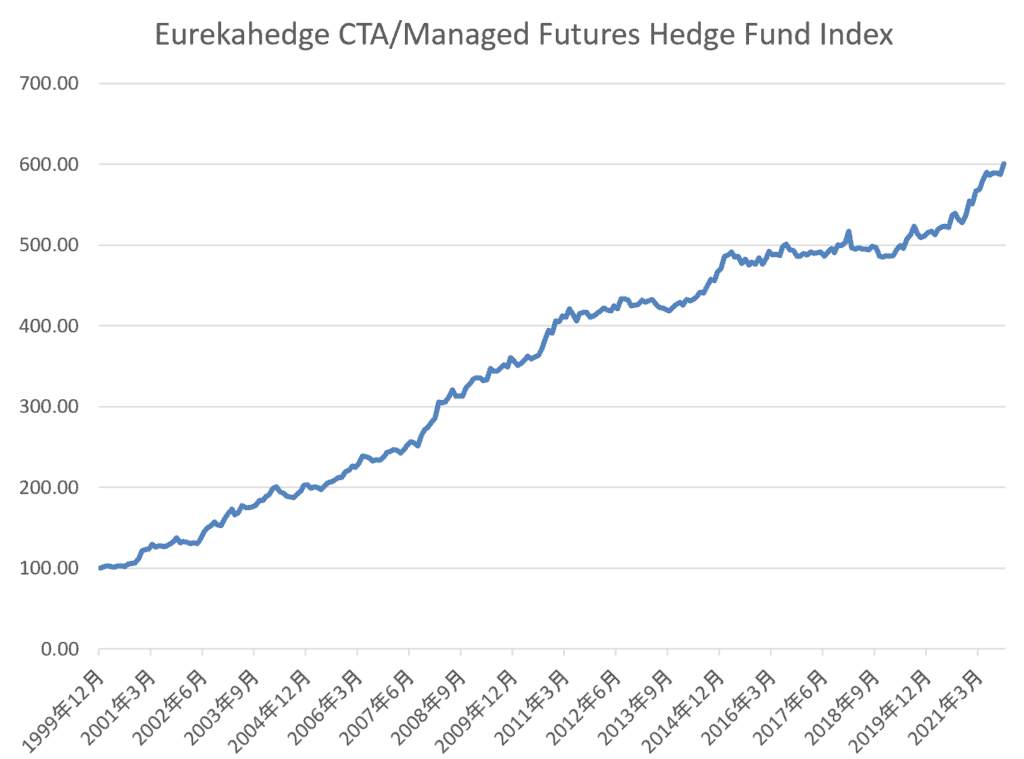

マネージドフューチャーズ戦略は、先物取引を利用して運用を行うヘッジファンド戦略です。先物は、空売りポジションを構築しやすく、流動性が高いことから、早期からシステム運用が導入されています。この戦略は、株式との分散投資効果が高いため、ポートフォリオに組み込まれることが多いことで知られています。

マネージドフューチャーズ戦略で採用される運用方法には、以下の2種類が主流です。

マネージドフューチャーズ戦略は、流動性が高く、分散投資効果が大きい点で魅力的です。特に、トレンドフォロー戦略を採用したファンドは、過去の市場危機において優れた成果を示してきました。一方、平均回帰戦略や新しい手法を採用するファンドも増えており、投資家にとって多様な選択肢を提供しています。

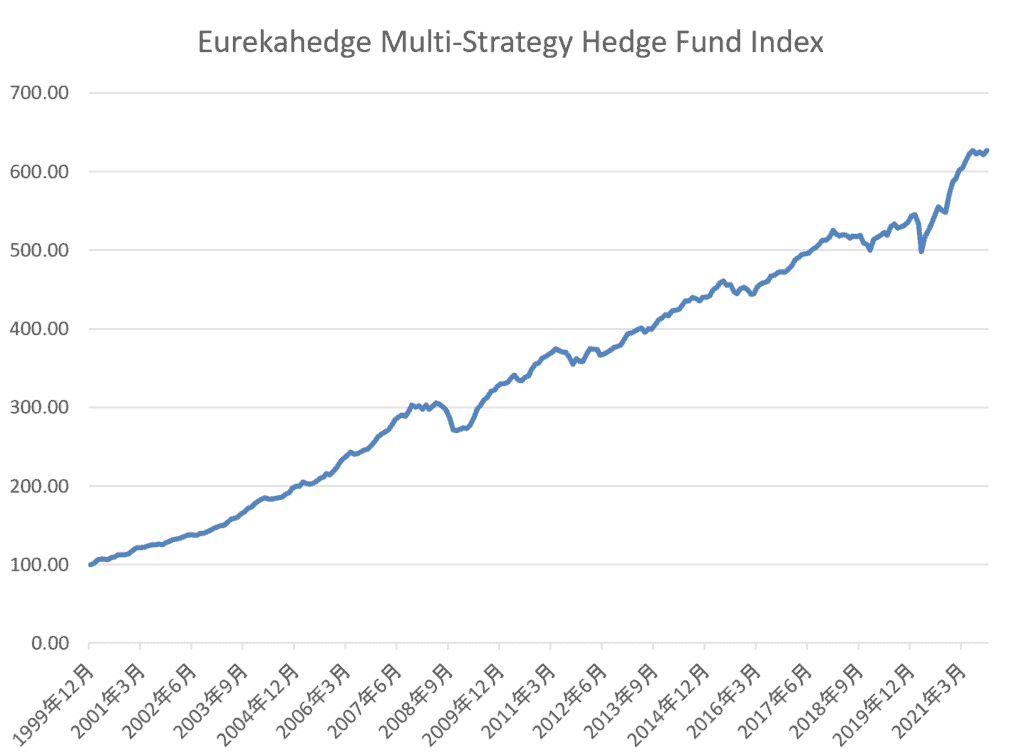

マルチ・ストラテジー戦略とは、複数の運用戦略を組み合わせたヘッジファンドの運用手法を指します。この戦略を採用するファンドは、さまざまな市場環境や投資対象に対応し、分散効果を高めることを目指しています。

最近では、以下のヘッジファンドがマルチ・ストラテジー戦略で高い評価を得ています。

これらの大手ファンドは、さまざまな戦略を効果的に組み合わせており、世界中から資金を集めています。ヘッジファンド業界全体でも注目が高まっている分野です。

マルチ・ストラテジー戦略は、リスクを抑えつつ多様な市場機会を活用する点で、機関投資家にとって特に魅力的な選択肢です。一方で、実現には高度な人材や運用能力が求められるため、新興ファンドにはハードルが高い戦略でもあります。シタデルやポイント72のような大手ファンドがこの分野をリードしており、今後も業界での重要性が増すと予想されています。

ヘッジファンドのメリットとして、資産運用をファンドマネージャー(投資顧問)に任せられることが挙げられます。ファンドマネージャーは資産運用のプロであり、豊富な経験と専門知識を活かして絶対収益を追求します。

資産運用の経験や専門知識がない方でも、プロのファンドマネージャーが投資家に代わって運用を行ってくれるため、初心者でも始めやすいと言えるでしょう。

また、本業が忙しい方でも始められるので、不労所得を増やして資産をさらに増やしたい方にも向いています。

ファンドマネージャーがどのような知識や技術を用いて運用しているのか知りたい方は「ヘッジファンドの投資戦略とは」もぜひ参考にしてください。

ヘッジファンドは、下落相場であっても利益を狙えることが大きなメリットです。一般的な投資信託は下げ相場になると利益を出しにくくなりますが、ヘッジファンドは相場環境に関係なく、利益を出すことを徹底的に追求します。

またヘッジファンドは、国際的な大企業の決算や、要人の発言等市況に影響を与える出来事を加味して、さまざまな金融商品に投資をしています。

上記のような情報をもとに、先物取引や信用取引など高度な取引手法を組み合わせて最適な手法で運用するため、下げ相場でも利益を狙えます。

ヘッジファンドが下落相場でも利益を狙える理由についてさらに詳しく知りたい方は「ヘッジファンドが相場に関係なくリターンを残せる理由」をぜひ参考にしてください。

ヘッジファンドは10%の利回りを目指して運用できることがメリットです。株式投資や投資信託の平均期待利回りは、ミドルリスクミドルリターンのものでも5~9%程度ですので、ヘッジファンドでは株式投資や投資信託よりも高い利回りが期待できると言えます。

ヘッジファンドが10%の高利回りを目指せる理由の一つとして、数倍程度のレバレッジをかけて運用できることが挙げられます。レバレッジとは「てこの原理」のことであり、元手以上の資金で運用することで利益率を高められます。

ただし、レバレッジを効かせると得られる利益は増大しますが、運用に失敗した場合は損失が生じるリスクが高まることも覚えておきましょう。

それでもヘッジファンドでは、ファンドマネージャーが常にリスクヘッジをしながら運用しているので、レバレッジのリスクを最小限に抑えながら運用していくことができます。

参考までに、ヘッジファンドがコロナショックを受けたかどうか知りたい方は「ヘッジファンドがコロナショックで受けた影響とは」をぜひ参考にしてください。

さらに、ヘッジファンド以外で利回り10%を目指せる資産運用が知りたい方は「年利10パーセントを狙える投資商品5選!複利計算シミュレーションや月利を紹介!」もぜひ参考にしてください。

ヘッジファンドはリスクを低く抑えた高利回りの運用が期待できますが、元本割れを起こすリスクが存在します。運用を担当するファンドマネージャーは高い能力があるものの、リスクをゼロにすることは不可能であり、元本が100%保証されるわけではありません。

元本割れリスクはヘッジファンドだけでなく、株式投資や投資信託にも存在します。あらゆる投資には元本割れリスクが存在するため、資産運用をする際はこの点に注意をすることが必要です。

またこのような元本割れリスクを下げるためには、適切なヘッジファンド選びをすることが大切です。ヘッジファンドを選ぶ際の注意点について知りたい方は「ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れる際の注意点とは?」をぜひ参考にしてください。

投資信託は100円~の投資資金で資産運用が可能ですが、ヘッジファンドで資産運用をするには1,000万円以上の投資資金が必要になってきます。ヘッジファンドで資産運用ができるのは一部の富裕層に限られており、一般庶民にはハードルが高いです。

また、ヘッジファンドは余剰資金での運用を前提としているため、流動性が低く、換金したいときにすぐにできない場合があります。ヘッジファンドは長期投資を前提としており、頻繁に売買を繰り返す短期投資での運用には向いていません。

また、ヘッジファンドでよくある失敗パターンについて知っておきたい方は「ヘッジファンドでよくある失敗パターンを紹介!失敗しないためには?」をぜひ参考にしてください。

一般的にヘッジファンドは現金化まで2~3か月ほどかかります。そのため3日ほどで現金化できる投資信託に比べて流動性が低いのが特徴です。これは投資信託が常に解約に備えて現金を保有しているのとは対照的にあヘッジファンドは効率的にポジションを築いているため、成績に悪影響を与えないようにポジションを解消するのに時間がかかるためと考えられます。

ヘッジファンドへの投資に際しては、ゲートキーパーと呼ばれる専門の助言会社の利用が海外で一般的です。これらの会社は、投資家とヘッジファンドの間に立ち、投資家の利益を代表して適切なファンド選択や投資アドバイスを提供します。

ゲートキーパーを利用することで、ヘッジファンド投資の複雑さを解消し、より質の高い投資決定を行うことが可能になります。しかし、そのサービスを利用する際には、コストと利益相反の可能性を慎重に評価する必要があります。投資家は、ゲートキーパーの選定に際しても、その実績、評判、提供するサービスの質を十分に検討すべきです。

ヘッジファンドは、2,000万円以上の余剰資金があり、効率の良い資産運用をしたい方におすすめです。ある程度の貯蓄があるが運用方法がわからないという方は、まずは運用のプロに任せられるヘッジファンドを検討してみましょう。

ヘッジファンドは本人に代わってファンドマネージャーが資産運用をするため、仕事などで忙しく、自分で資産運用する時間や知識がない方におすすめです。ただし、日頃から自分でも、最低限のヘッジファンドに関する知識や情報を収集しておくことは必要でしょう。

安定して10%の利益を目標に資産運用をしたい方にはヘッジファンドをおすすめします。ヘッジファンドの平均期待利回りは株式投資や投資信託よりも高く、他の金融商品よりも効率の良い資産運用が可能です。

ヘッジファンドについては、その複雑さから多くの疑問が生じます。ここでは、投資家がよく抱える疑問に答えていきます。

A1: ヘッジファンドは多様な運用戦略を通じて利益を追求します。これには市場のトレンドを利用する戦略、価格の非効率性を見つけ出すアービトラージ戦略、企業のイベントを利用するイベント・ドリブン戦略などがあります。また、レバレッジを用いて投資効率を高めることもあります。

A2: ヘッジファンドのリスクは運用戦略によって大きく異なります。一般に、レバレッジを多用する戦略や、市場予測に基づく戦略は高リスクとされます。リスク管理がしっかりしているファンドもありますが、投資前には各ファンドのリスクプロファイルを十分に理解することが重要です。

A3: ヘッジファンドは「2 and 20」という手数料構造を採用していることが多いです。これは、運用資産額に対して2%の管理手数料と、運用成果に対して20%のパフォーマンスフィーを意味します。ただし、ファンドによってはこれらの数字が異なる場合もあります。

A4: ヘッジファンドの最小投資額はファンドによって異なりますが、一般的には十万ドル(1500万円)から数百万ドル(数億円)と高額に設定されていることが多いです。適格投資家であることが求められることもあります。

ここまで見てきた通りヘッジファンドでは、プロの投資家が絶対収益を目指すことで、安定して10%の利益を目標に運用できます。投資信託とは異なり、最低資金は1,000万円からとなっていますが、それに見合ったリターンを狙えるでしょう。

「自分で運用するよりも、投資のプロに任せられるヘッジファンドを始めたい」と考えている方も多くいることでしょう。

そんな方は、ぜひヘッジファンドダイレクトにご相談ください。ヘッジファンドダイレクトでは、投資のプロがお客様の投資目標やニーズに合致した金融商品を提案しているので、納得できる資産運用をサポートします。

ヘッジファンドの仕組みが詳しく知りたい方は「謎に包まれたヘッジファンドの仕組みをわかりやすく解説」をぜひ参考にしてください。

資産運用について何かお悩みですか?

そのお悩み、世界トップクラスのヘッジファンドなら解消できるかもしれません。

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

ヘッジファンドダイレクトは2,000万円からの海外トップクラスのヘッジファンドへの投資のアドバイスをしています。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

安心できるヘッジファンド投資はヘッジファンドダイレクトへ

\ 日本の銀行、証券会社では取り扱いのない、実績のある海外ヘッジファンドをご紹介いたします /

監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)

業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。

富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。

当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社

金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号

東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F